令和7年度

学位記授与式・入学式のYouTubeライブ配信を行いました

●令和6年度学位記授与式(2025年3月25日)

大学院博士後期課程はTHE STEEL HOUSE2階・Grand Kitchen、大学院博士前期課程及び学部は北九州ソレイユホール 大ホールにおいて、学位記授与式が挙行されました。

技術部中継グループは、2会場でそれぞれYouTubeによるライブ配信を担当しました。

学位記授与式の様子は こちら をご覧ください。

<業務担当者>

(北九州ソレイユホール)石川、井本、大野、冨重、堀之内、松島

(THE STEEL HOUSE)井上、垣内、清田、國末、原田、山本

●令和7年度入学式(2025年4月3日)

令和7年度入学式は、戸畑キャンパスの記念講堂で挙行されました。

記念講堂でのYouTubeライブ配信は技術部では実績が無く、式典の数日前に記念講堂内で中継機材を用いて映像や音声、カメラの配置などを検討・動作確認しました。

総務課総務係と連携して準備や当日運営を進めたことで、入学式当日は大きな問題無く、ライブ配信を実施することができました。

また、新入生の保護者や付き添いの方々は、戸畑キャンパス内のサブ会場で中継動画を視聴することになり、技術部は6つのサブ会場で中継動画投影の支援を対応しました。

入学式の様子は こちら をご覧ください。

<業務担当者>

(記念講堂)井上、大野、垣内、清田、國末、山本

(サブ会場)石川、高瀬、冨重、原田、宝亀、堀之内

令和6年度

二瀬交流センター科学実験クラブにおいて『小さなコンピュータmicro:bit(マイクロビット)プログラミングを学ぼう!』を開催しました

日時:2025年3月1日

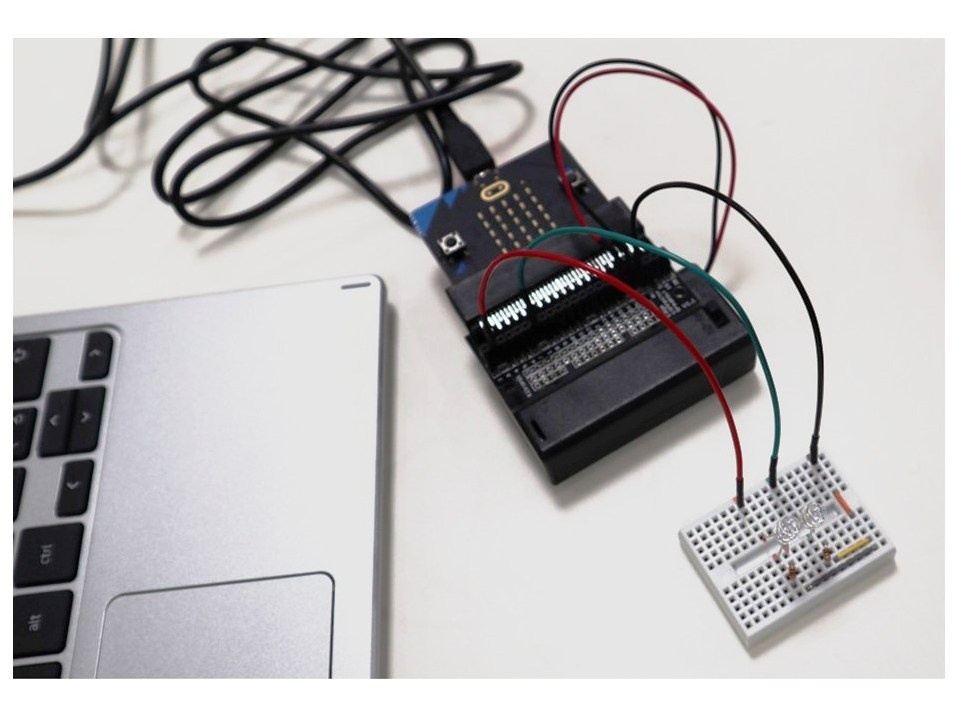

2025年3月1日、二瀬交流センターより依頼を受け、科学実験クラブにおいて『小さなコンピュータmicro:bit(マイクロビット)でプログラミングを学ぼう!』と題した実験教室を実施しました。小学生18名が参加し、電子工作とmicro:bitを使ったプログラミングを体験しました。

はじめに、参加者は、カードを使ったアンプラグドプログラミングに取り組み、プログラミング的思考の基礎となる考え方を学びました。

つぎに『ミニ信号機を作ろう!』というテーマで、LEDとブレッドボードなどを使い、赤色と緑色の2つのLEDを光らせる電子回路を作り、micro:bitで信号機の動きをプログラミングしました。

最後に『宝さがし』のプログラミングに挑戦し、micro:bitの無線機能を使って、ペアとなるmicro:bit(宝)を探し出すプログラムを作成しました。

参加者は、学生TAや教職員のアドバイスを受けながら、熱心にプログラミングに取り組み、学びを深めました。

ご参加の皆さま、関係の皆さま、ありがとうございました。

参加者:小学生18名

<講 師>

冨重 真理(技術部 技術三課)

<補 佐>

・荒川 等(技術部 技術三課)

・青木 俊介(情報工学研究院 生命化学情報工学研究系・教授、高大接続センター STEAM教育推進室・室長)

・高大接続センター 事務員 1名

・学生TA 8名

九州地区国立大学法人技術長等協議会を開催しました。

日時:2025年2月17日(月) 13:00~17:15

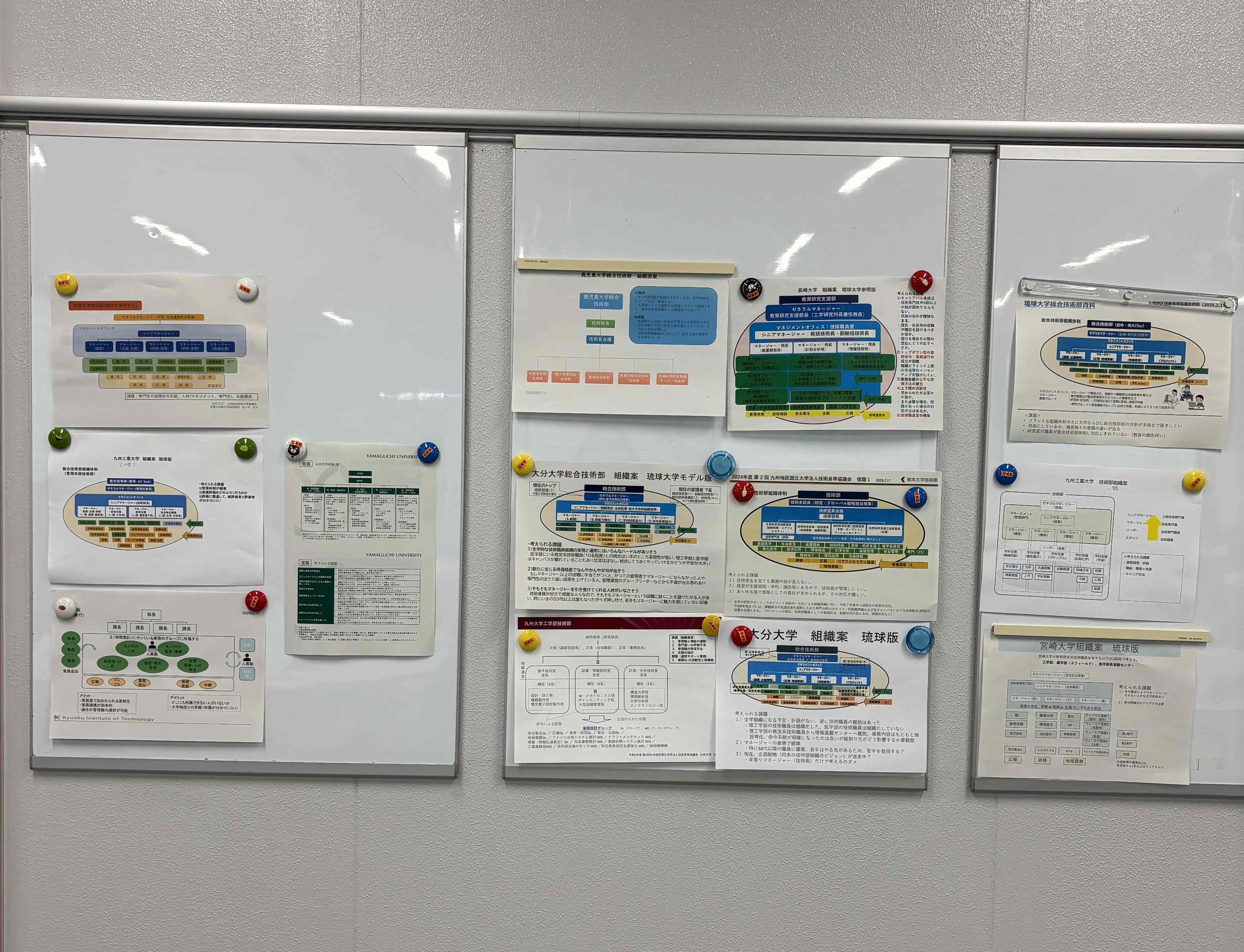

技術職員組織の管理運営の効率化を目的として設置されている協議会を、5年半ぶりに対面開催しました。山口大学総合技術部部長をゲストに迎え、10大学16名がワールドカフェ形式で、テーマに沿って議論しました。

九州地区内に於いてユニークで柔軟な組織体制である琉球大学を参考に、自組織に活用した場合のメリット・デメリットを議論することで、琉球大学へのフィードバックにもなりました。短い時間で、多くの気づきが広がった協議会となりました。

場 所:九州工業大学情報工学部(飯塚キャンパス)

テーマ:「持続的成長を実現する柔軟な組織とは」

議 長:修行 美恵 (管理本部技術部 部長)

嘉麻市子どもフェスタに出展しました

日時:2025年2月16日

2025年2月16日(日)、嘉麻市嘉穂生涯学習センター夢サイトかほにて「嘉麻市子どもフェスタ」が開催され、九工大からは2つのブースを出展しました。

当日は、開場と同時に多くの来場者で賑わい、参加者はスタッフや学生TAと一緒に電子工作を楽しみました。

ご参加の皆さま、関係の皆さま、ありがとうございました。

≪出展内容≫

●明るさセンサー付きランタンをつくろう

担当:月原 由紀(技術部 技術四課)

●小さな二足歩行ロボットを作ってみよう

担当:石川 正士(技術部 技術三課)

<補 佐>

・冨重 真理(技術部 技術三課)

・青木 俊介(情報工学研究院 生命化学情報工学研究系・教授、高大接続センター STEAM教育推進室・室長)

・高大接続センター 事務員1名

・学生TA 3名

「2023年度 活動報告」を発行しました

「2023年度 九州工業大学 管理本部技術部 活動報告」を発行しました。

九工大 管理本部技術部では、毎年、前年度の活動をまとめた報告書を発行しています。

ご興味のある方は、ぜひご覧ください。

2023年度 九州工業大学 管理本部技術部 活動報告はコチラ

嘉麻市稲築地区公民館ときめき学習(冬)にて科学教室を開催しました

日時:2024年12月26-27日

2024年12月26日(木)、27日(金)の2日間、嘉麻市稲築地区公民館より依頼を受け、「ときめき学習(冬)」において科学教室を開催しました。

1日目は、高学年を対象に「でんでん太鼓作りと音の科楽」と題して、でんでん太鼓作りと音の実験に取り組みました。はじめに鼓材の違う3種類のでんでん太鼓を作り、音の違いを楽しみました。次に、発声を通じたクラドニ図形作成にトライし、音が空気の振動現象であることを学びました。

2日目は、低学年を対象に空気圧で飛ぶ「グライダーヒコーキ作り」に取り組みました。遠くに飛ぶようバランスを調整したり、飛ばし方を工夫するなど製作を楽しみました。完成後は、グライダーヒコーキ飛ばし大会を行い、上位3名には賞状が贈られるなど、参加者全員で盛り上がりました。

ご参加の皆さま、関係の皆さま、ありがとうございました。

【12月26日(木)】

表 題:「でんでん太鼓作りと音の科楽」

参加者:小学4~6年生 19名

講 師:村上 清人(技術四課 電子・生化係 技術専門員)

【12月27日(金)】

表 題:「グライダーヒコーキ作り」

参加者:小学1~3年生 24名

講 師:石川 正士(技術三課 情報一係 技術専門職員)

<補 佐>

・桑田一英(技術四課 機械係 技術専門職員) ※12/26

・青木俊介(情報工学研究院 生命化学情報工学研究系・教授、高大接続センター STEAM教育推進室・室長)

・高大接続センター 事務員1名

・学生TA 各日2名

サイエンスモール in 飯塚2024に出展しました

日時:2024年11月16日

2024年11月16日(土)、飯塚市のイイヅカコミュニティセンターにおいて「サイエンスモール in 飯塚2024」が開催され、九工大技術部は「科学広場」で2つのブースを出展しました。

『「風船ロケット」「グライダーヒコーキ」を作って飛ばそう!』のブースでは、約110名の方々が参加しました。参加者は機体の重心位置やバランスを考えながら風船ロケット、グライダーヒコーキを工作し、実際に飛翔させると「うぉー」という驚きの声が多く上がりました。

『空間に浮かぶ3Dホログラム映像を体験してみよう』のブースでは、幅広い年齢層の方々が多数立ち寄られました。透明プラスチック板で製作した投影装置にタブレットの映像を反射させ、宙に浮かんで立体的に動く3Dホログラム映像の疑似体験を楽しみました。

ご来場の皆さま、ありがとうございました。

≪出展内容≫

●「風船ロケット」「グライダーヒコーキ」を作って飛ばそう!

担当:村上清人(技術部技術四課)、石川正士(技術部技術三課)

●空間に浮かぶ3Dホログラム映像を体験してみよう

担当:新山誠二(技術部技術四課)、堀之内新吾(技術部技術三課)

ISGフェスタ2024に出展しました

日時:2024年11月9日

2024年11月9日(土)、九州工業大学飯塚キャンパスにて「ISGフェスタ2024」が開催され、技術部から5つのブースを出展しました。

各ブースのテーマと内容、当日の様子と感想の一部は下記の通りです。ご参加いただいた皆さま、ならびに関係者の皆さま、ありがとうございました。

なお、今回の製作材料の一部は、仁川純一名誉教授からの寄附金を使わせて頂いております。心より御礼申し上げます。

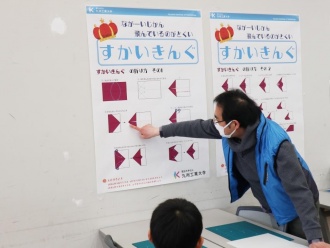

(1)「コンピュータなしでプログラミングあそび」

内容:コンピュータを使わずにプログラミング的思考を学んで、暗号クイズを手作りします。

参加者:7組

当日の様子と感想:プログラミングの順次処理と繰返し処理を、暗号クイズを作りながら学ぶ企画を実施しました。「単語をどう順番に配置するか楽しく学べた」「おもしろかった」と

感想をいただきました。

(2) 「トルクの力で動く前進ロボットを作ってみよう」

内容:トルクの原理を学びながら、ダンボールと小型モーターを使って前進する虫型ロボットを工作していきます。

参加者:18組

当日の様子と感想:当日は、会話型ロボットからトルクの力について説明を受けた後、前進ロボットの製作を行いました。製作後、出来上がった前進ロボットで競争をしたり、真っ直ぐ進むように調整をしたりして工夫をしていました。参加者からは、「ロボットの動きが興味深かった」「楽しかったので、またやりたい」などの感想がありました。

(3)「ロボット犬を使ったAIプログラミング」

内容:AI機能(視覚認識)、ライダー機能(障害物認識)、歩行機能(行動記憶・歩行計画・姿勢制御)の機能を組み合わせてロボット犬のプログラミングを照会して、体験者は実機による活用事例を体験できる。

参加者:28組

当日の様子と感想:ロボットを動かす面白さを体験してもらうために、3種類の四足歩行ロボットを使ってもらいました。Robot Dog Kit は来場者から猫と呼ばれて応援してもらいましたが、現場での調整が上手くいかず残念ながら上手く動きませんでした。九工大オリジナルロボット犬は、バタつきながらも何とか移動してくれて来場者に楽しんでもらいました。AI ロボット犬は非常に高性能で横にスムーズに移動でき、高速で移動するので来場者に大好評でした。いろんなハプニングがありましたが、来場者には楽しんでいただけたと思っています。

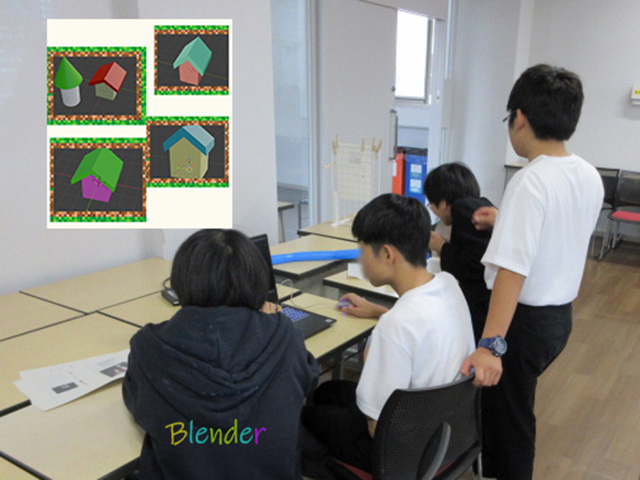

(4)「ブレンダーを使ってみよう」

内容:3DCGソフトblender(ブレンダー)の体験。

参加者:16組

当日の様子と感想:3DCGソフトを使い、モデリングの体験をしていただきました。PCでマウスとキーボードを同時に操作しながらの編集作業は、初めての方にはとても難しく感じられたのではないかと思います。体験された皆さまは、やや戸惑いながらも順調にカタチを作り、好きな色で色付けし、オリジナルの「家」を完成されていました。また、さらに別のモデリングに挑戦される方もいらっしゃり、楽しんでいただけてうれしかったです。アニメーションの制作などもできるので、試していただけたらと思います。

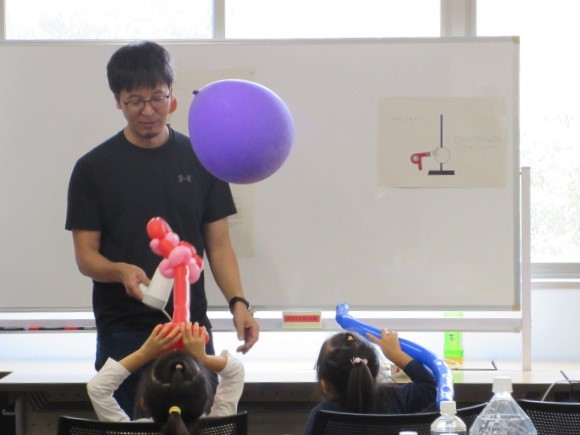

(5)「流れのふしぎ」

内容:斜めに浮くふしぎな風船、浮沈子の製作。

参加者:約20組

当日の様子と感想:ドライヤーで簡単に風船を空中に固定させることができる。これは一見、不思議なことのようにみえるが、実際は空気の流れが生み出す科学的な現象であり、大人も子供もその不思議な現象に驚いていたようだった。また浮沈子と呼ばれる、容器を押すと落下し、放すと上昇する、浮力の理論を利用したおもちゃも製作してもらった。今後も、身近にある科学現象にふれていただき、将来、科学に興味をもっていただければ幸いです。

第3回分析セミナー&安全衛生スタッフ研修での大規模地震発生時の図上講習実施を開催しました

日時:2024年9月18日

技術部主催の「第3回分析セミナー」と安全衛生課主催の「安全衛生スタッフ研修」を合同で開催しました。

第3回は「得意を持ち寄ろう」というテーマで10:00-12:00まで実施し、前半は楠本氏による「分光光度計の構造と光学的性質」の講義と講習、後半は國末氏による「NMRの実演とデータ解釈」の講習を実施しました。

また、午後14:45-16:00に楠本氏による「大規模地震を想定した図上講習」が実施され、様々な災害想定について各グループで活発な議論が行われ発表を行いました。安全衛生スタッフ研修では青木准教授による「リスクアセスメント」「個人暴露測定」に関する講習と実技が行われ実りの多い一日となりました。

ゆめタウン飯塚で体験型イベント『マイクロコンピューターを使ってみよう!!』を開催しました

日時:2024年8月31日

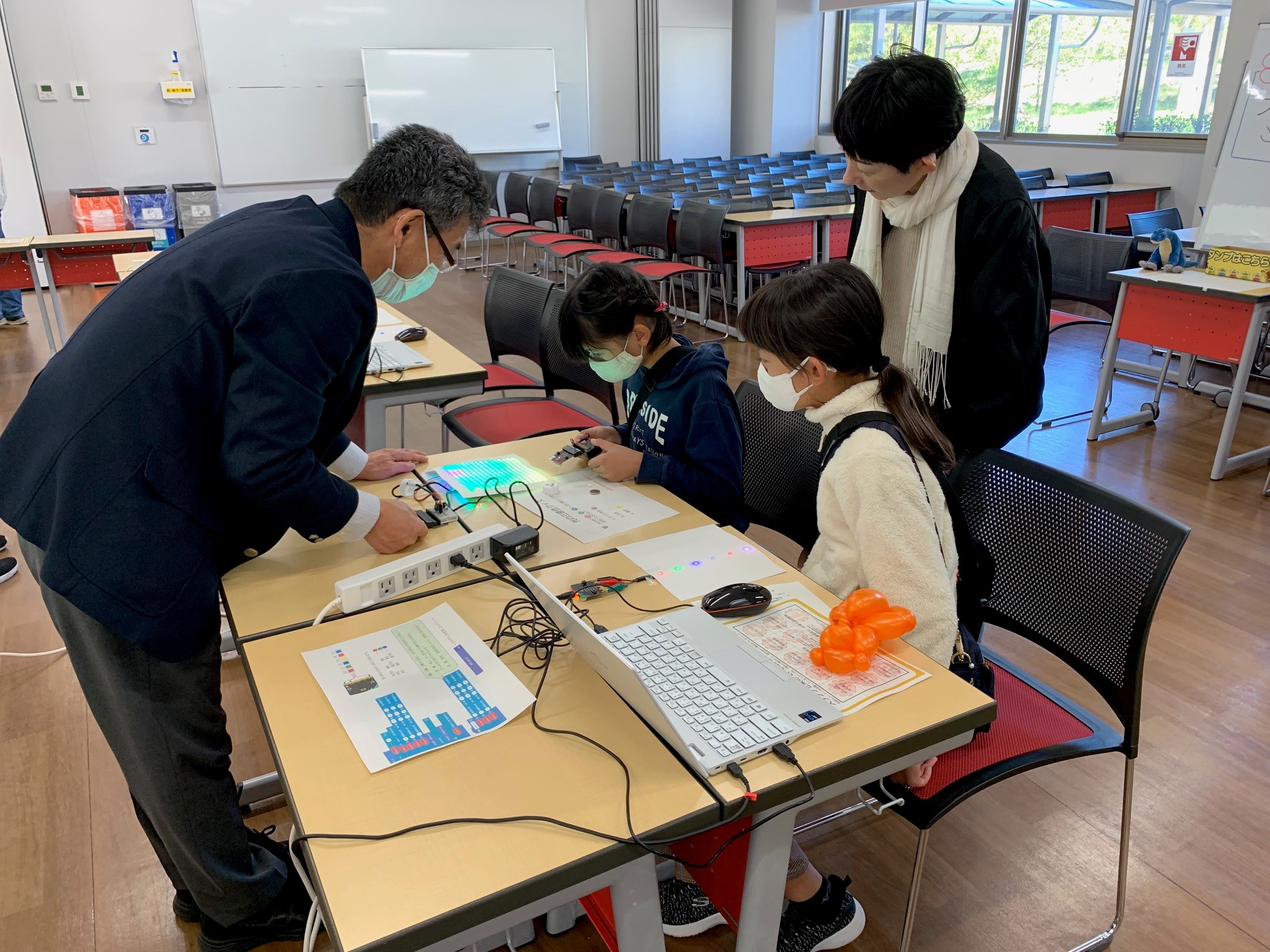

2024年8月31日、ゆめタウン飯塚において体験型イベント『マイクロコンピューターを使ってみよう!!』を開催し、小学生とその保護者29名の参加がありました。

講師によるマイクロコンピューター(マイコン)の日常生活への利用例の紹介後、参加者はマイコンとPCを使い、文字列表示、LEDの点灯、点灯スピードの変更、プログラムの書き換えによる点灯パターンの変更やLEDが徐々に点灯・消灯するプログラミングに挑戦しました。

簡単なプログラミングを通じて、LEDの点灯パターンを容易に変更できることを体験し、年末のイルミネーション制御にも役立つ技術ということを実感していただきました。

ご参加の皆様、関係の皆様ありがとうございました。

講 師:楠本 朋一郎(管理本部技術部技術専門職員)

補 佐:冨重 真理(管理本部技術部技術専門職員)

青木 俊介(情報工学研究院生命化学情報工学研究系・教授、高大接続センター STEAM教育推進室・室長)

高大接続センター 事務員 1名

学生TA 5名

二瀬交流センター科学実験クラブにおいて『紙コップで力士を作って対戦しよう!』を実施しました

日時:2024年8月4日

2024年8月4日、二瀬交流センターより依頼を受け、科学実験クラブにおいて『紙コップで力士を作って対戦しよう!』と題した実験教室を実施し、小学生10名の参加がありました。

はじめに、講師から力士の足になるバネについての説明を受け、バネとおもりの関係に振動が加わるとどうなるかなどを、実験を通じて学びました。

つぎに、参加者は、学生TAや保護者と一緒に土俵と力士作りに取り組みました。紙コップで作った力士にマジックで顔を描いたり、マスキングテープやシールを貼ったりして、個性的で愛らしい作品ができました。また、強い力士にするために足となる板バネの部分を工夫したり、力士を思い通りに動かすことができるように土俵のたたき方を検証したりしました。

最後にはセンターの名前にちなんで『二瀬場所』がトーナメント形式で開催され、優勝と準優勝した参加者には二瀬交流センターから賞品が贈られました。

ご参加の皆さま、関係の皆さま、ありがとうございました。

参加者:小学生10名

講 師:松島 雅寛(管理本部技術部 技術専門職員)

荒川 等(管理本部技術部 部長補佐)

補 佐:青木 俊介(情報工学研究院生命化学情報工学研究系 教授、高大接続センター STEAM教育推進室 室長)

高大接続センター 事務員 1名

学生TA 5名

「子ども体験フェスティバルふくおか2024」に出展しました

日時:2024年7月31日

2024年7月31日、福岡国際センターにおいて「子ども体験フェスティバルふくおか2024」が開催され、九工大は「テレビ画面の原理「光の三原色」を観察しよう!」の体験ブースを出展しました。

整理券制の体験ブースでは、まず参加者たちは、LEDの部品を取り付ける簡単な電子工作を行いました。その後、LEDの光を紙に投影して、赤色光・青色光・緑色光と合成光を観察しながら、テレビ画面の発色の原理を学びました。最後には、活用事例の紹介として、LEDディスプレイを用いたマイコン・プログラミングによる的追いゲームを楽しみました。

また、整理券なしでも参加することができるゲームコーナーも設置し、多くの方に体験していただきました。

ご参加の皆さま、関係者の皆さま、ありがとうございました。

参加者:【体験ブース】未就学児、小学生 約160名【ゲームコーナー】200名以上

講 師:荒川 等(管理本部技術部 部長補佐)

冨重 真理(管理本部技術部 技術三課 情報一係長)

補 佐:青木 俊介(情報工学研究院生命化学情報工学研究系 教授、高大接続センター STEAM教育推進室 室長)

高大接続センター 事務員 1名

生涯学習センター 事務員 1名

学生TA 5名

九工大わくわく科学教室『手作り箱カメラで夏の思い出を撮ろう!』を開催しました

日時:2024年7月27日

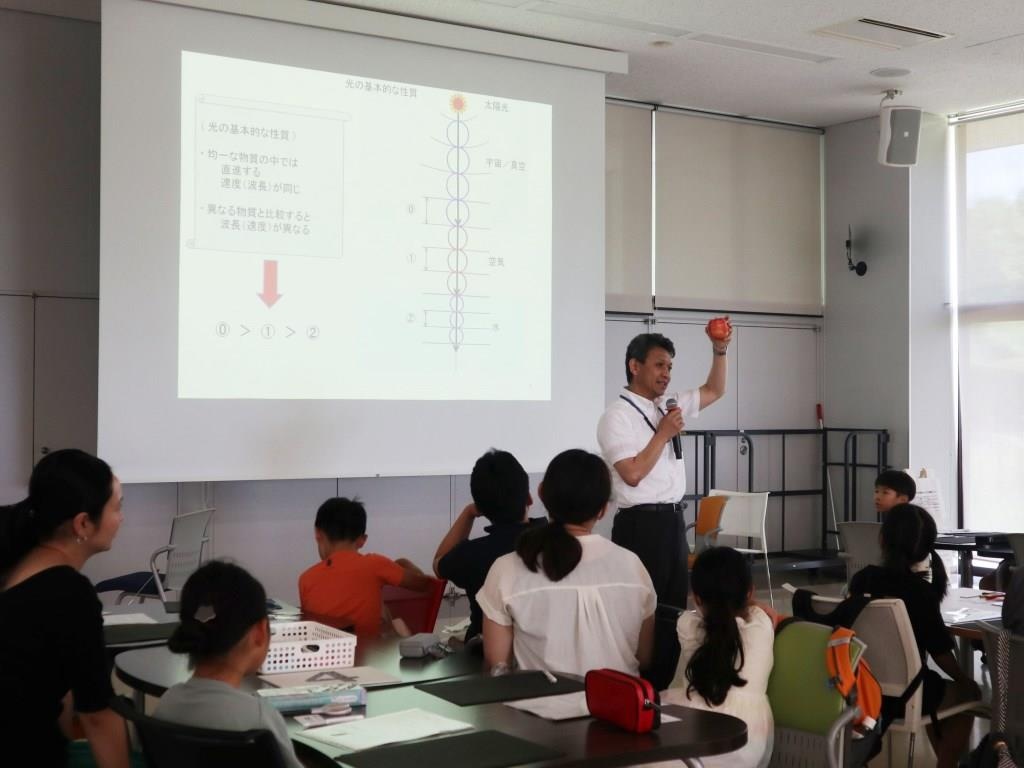

2024年7月27日、飯塚キャンパスにおいて、第33回九工大わくわく科学教室『手作り箱カメラで夏の思い出を撮ろう!』を開催しました。

筑豊地区はじめ福岡県内から小学生58名が参加し、オリジナル箱カメラ作りを通じてレンズの役割や光の性質などの光学の基礎を学びました。講師からカメラやレンズの仕組みについて説明を受けた後、参加者は班に分かれて、本学のTA(ティーチングアシスタント)に指導を受けながらカメラを作成しました。

完成後は、自分が作ったカメラで写真を撮り、アイロンで現像を行いました。

ご参加の皆さま、関係の皆さま、ありがとうございました。

参加者:小学生 58名

見学者:49名

講 師:荒川 等(管理本部技術部 部長補佐)

補 佐:青木 俊介(情報工学研究院生命化学情報工学研究系・教授、高大接続センター STEAM教育推進室・室長)

高大接続センター 事務員 1名

学生TA 15名

稲築地区公民館いなつきときめき学習にて『不思議な仕組み「テンセグリティ」を作ってみよう』を開催しました

日時:2024年7月26日、8月2日

2024年7月26日、8月2日の2日間、嘉麻市稲築地区公民館より依頼を受け、「ときめき学習」において『不思議な仕組み「テンセグリティ」を作ってみよう』と題した科学教室を開催しました。

参加者は、初めに講師役のロボットから「テンセグリティ」構造の仕組みについて説明を受けた後、工作に取り組みました。物体の重さや張力を考えながら、手作りの「テンセグリティ」を完成させていきました。

イベント終了後、「なんで宙に浮いているように見えるのか不思議だった」「楽しみながら学べる体験ができた」などの感想が寄せられました。

ご参加の皆様、関係の皆様、ありがとうございました。

参加者:小学1~3年生 22名(7月26日)/ 小学4~6年生 33名(8月2日)

表 題:『不思議な仕組み「テンセグリティ」を作ってみよう』

講 師:石川 正士(管理本部技術部 技術専門職員)

補 佐:村上 清人(同 技術専門員、7月26日)

安藤 辰也(同 技術専門職員、8月2日)

青木 俊介(情報工学研究院生命化学情報工学研究系・教授、高大接続センター STEAM教育推進室・室長)

高大接続センター 事務員 1名

学生TA 4名

中間市で夏の親子ふれあい教室「わくわく科学教室」を開催しました

日時:2024年7月20日

2024年7月20日(土)、中間市中央公民館様より依頼を受け、夏休み親子ふれあい教室「わくわく科学教室~手作り箱カメラで思い出を撮ろう~」を開催し、小学

生とその保護者11組が参加しました。

参加者は光学の基礎を学びながら、親子でオリジナルの箱カメラ作りに取り組みました。カメラが完成した後は、窓から見える外の景色を撮影し、その後アイロンを使って現像を行いました。

イベント終了後には、「写真が撮れて嬉しかった」などの感想が多く寄せられました。

ご参加の皆様、関係の皆様ありがとうございました。

表 題:『手作り箱カメラで思い出を撮ろう』

講 師: 荒川 等(管理本部技術部 部長補佐)

補 佐: 青木 俊介(情報工学研究院生命化学情報工学研究系・教授、高大接続センター STEAM教育推進室・室長)

高大接続センター 事務員 1名

オープンキャンパスでZoom配信業務を担当しました

日時:2024年7月13-14日

2024年7月13日、14日の2日間、飯塚キャンパスで「情報工学部オープンキャンパス2024」が開催されました。

「全体説明・メイン会場」で行われたプログラムの一部は、ハイフレックス型で実施し、技術部はZoom配信の業務を担当しました。

令和5年度

嘉麻市子どもフェスタに出展しました

日時:2024年2月25日

場所:嘉麻市嘉穂生涯学習センター夢サイトかほ

2024年2月25日、嘉麻市嘉穂生涯学習センター夢サイトかほにて「嘉麻市子どもフェスタ」が開催され、九州工業大学管理本部技術部からは、3つのブースを出展しました。

参加者はスタッフや学生TA、保護者のアドバイスを受けながら工作を楽しみました。

ご参加の皆さま、関係の皆さま、ありがとうございました。

≪出展内容≫

●水上の忍者「アメンボ」工作:荒川等・新山誠二

●いか飛行機を作って飛ばそう:井上純一・冨重秀樹

●小さな二足歩行ロボットを作ってみよう:石川正士・堀之内新吾

生物学技術研究会功績賞の表彰

日時:2024年2月15日

場所:愛知県岡崎市岡崎カンファレンスセンター

長年にわたって特に優れた多くの生物学実験技術に関する成果を発表し、会の進歩発展に多大な貢献をした功績を讃えられ表彰されました。

二瀬交流センター科学実験クラブにおいて『実験室の器具を使った「不思議な現象」』を開催しました

2024年2月3日、二瀬交流センター様より依頼を受け、科学実験クラブにおいて『実験室の器具を使った「不思議な現象」』と題した実験教室を開催し、小学生10名の参加がありました。

参加者はグループに分かれ、大学の実験室にあるビーカーや車輪、磁石などを使った以下の実験を行いました。

〇一輪車を使って、回転している車輪が倒れない(ジャイロ効果)実験

〇コップに水を入れたものをレンズとして使用し、焦点距離によってコップを通して見る画像が左右逆になる現象の観測

〇ネオジウム磁石を動かして、磁化されないアルミや銅の金属が磁石に追従して動く電磁誘導の実験

〇プラスチック板を加工した反射板を使用した立体画像(ホログラム)の観測

参加者から「楽しかった」「なぜそうなるのか調べてみたい」などの感想が寄せられました。

ご参加の皆さま、関係の皆さま、ありがとうございました。

講 師:桐野 信正(管理本部技術部 技術四課)

補 佐:青木 俊介(大学院情報工学研究院生命化学情報工学研究系 教授、高大接続センター STEAM教育推進室 副室長)

高大接続センター STEAM教育推進室 事務員 1名

学生TA 4名

二瀬交流センター科学実験クラブにて「ロケット型ヘリコプターを作って飛ばそう」を開催しました

2024年1月20日、二瀬交流センター様より依頼を受け、科学実験クラブにおいて「ロケット型ヘリコプターを

作って飛ばそう!」を開催しました。

参加者は、はじめに九工大の講師や講師役のロボットから、ヘリコプターの機体が上昇する仕組みについて学

び、その後にロケット型ヘリコプターの制作に取り組みました。機体が完成すると、参加者は自ら作成したヘ

リコプターを飛ばして楽しみました。また、参加者から「うまく飛んで楽しかったです」「外で試してみたい

です」といった感想がありました。

参加された皆さま、関係の皆さま、ありがとうございました。

参加者:小学生22名

講 師:石川 正士(管理本部 技術部・技術専門職員)

補 佐:青木 俊介(大学院情報工学研究院生命化学情報工学研究系 教授、高大接続センター STEAM教育推進室 副室長)

事務補佐員 1名

学生TA 4名

星ヶ丘フェスタに「水中の忍者アメンボ工作」を出展しました

2024年1月13日、北九州市立星ヶ丘小学校でPTA主催イベント星ヶ丘フェスタが開催され、九工大は「水中の

忍者アメンボ工作」を出展しました。

4個のクリップでアメンボの模型を作成し、水面に浮かべて、足(クリップ)を水の接触形状を観察しながら水

の表面張力の性質を学びました。

参加者からは「お風呂で浮かべて遊びたい」「なかなか浮かばなくてくやしかったけど、最後はできてうれし

かった」「楽しかった」などの感想が寄せられました。

ご参加された皆さま、関係の皆さま、ありがとうございました。

担当:荒川 等(管理本部技術部 部長補佐)

:新山 誠二(同 技術専門職員)

補佐:青木 俊介(大学院情報工学研究院生命化学情報工学研究系 教授、高大接続センター STEAM教育推進室 副室長)

高大接続センター 事務補佐員 1名

学生TA 1名

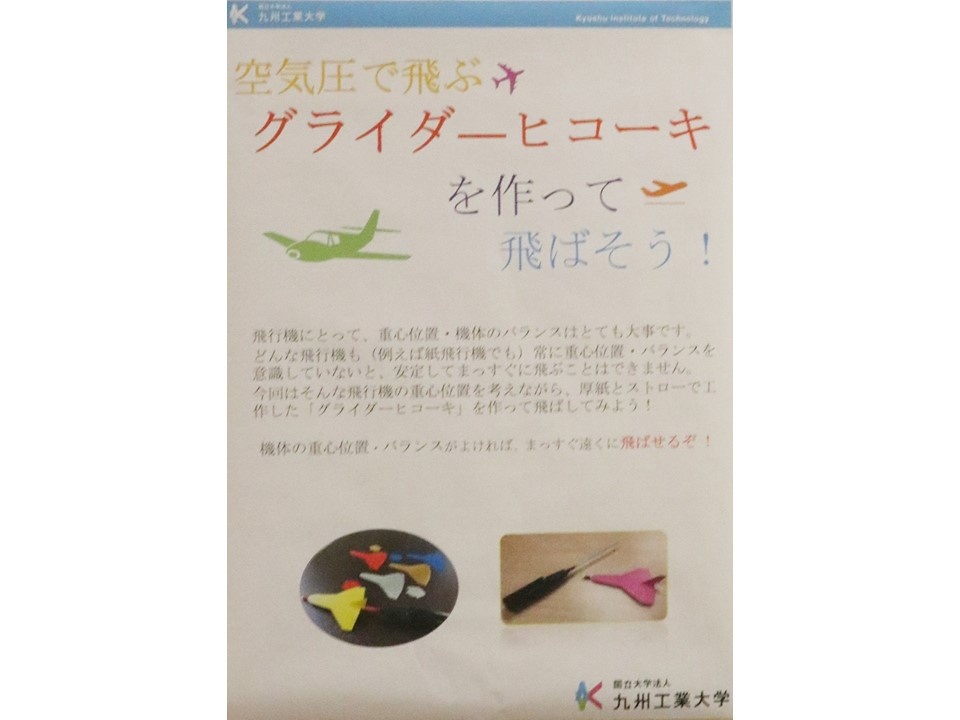

稲築地区公民館いなつきときめき学習にて「空気圧で飛ぶ「グライダーヒコーキ」を作って飛ばそう!」を開催しました。

2023年12月26日、嘉麻市稲築地区公民館より依頼を受け、「空気圧で飛ぶ「グライダーヒコーキ」を作って飛ばそう!」を開催しました。

講師や講師役のロボットから講義を受けた後、グライダーヒコーキの工作に取り組みました。完成後は、グライダーヒコーキ飛ばし大会を行いました。入賞目指して、遠くに飛ぶようにバランスを調整したり、飛ばし方を工夫したりしていました。

ご参加の皆さま、関係の皆さま、ありがとうございました。

参加者:小学4~6年生29名

講 師:石川正士(管理本部技術部 技術専門職員)

補 佐:青木俊介(大学院情報工学研究院生命化学情報工学研究系 教授、高大接続センター STEAM教育推進室 副室長)

高大接続センター STEAM教育推進室・事務員1名

学生TA 4名

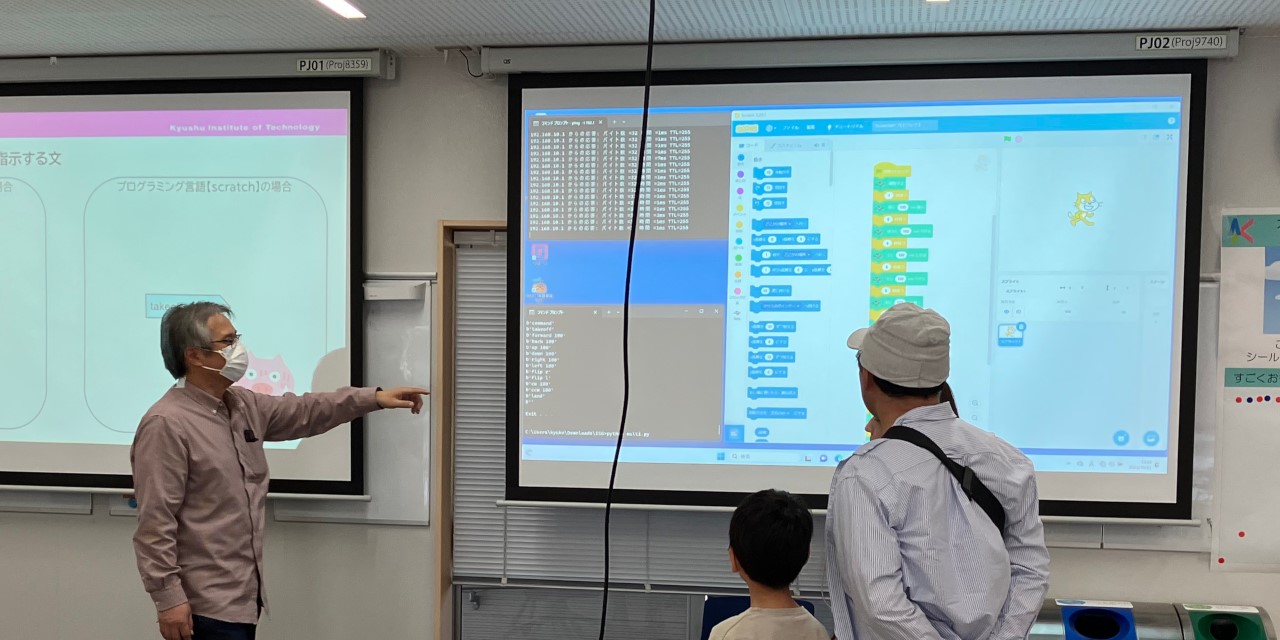

福岡モビリティーショーに出展しました。

2023年12月22日、25日の2日間、福岡モビリティーショー「こども向け体験イベント」に手作りロボットカーのプログラミング教室を出展しました。

参加者数は22日8名、25日14名でした。参加者の皆様はスクラッチプログラムに慣れていたこともあり、資料の先を早く進めていく、またプログラム内容をアレンジするなど、楽しくプログラミングしている光景がありました。

参加者、ご家族から「一緒に体験してプログラミングの理解が深まりました」「ロボットカーを自宅でも作ってみたい」とのお声もいただき、スタッフとしても有意義な教室となりました。

この他に来場者がロボットカーやクワガタロボを自由に操作できる体験ブースも用意しました。

多くの来場者が来られ、ロボットに触れ合い楽しんでいました。

講師:荒川等(管理本部技術部 部長補佐)

補佐:月原由紀(管理本部技術部 係長)

補佐:冨重真理(管理本部技術部 係長)

補佐:堀之内新吾(管理本部技術部 技術専門職員)

補佐:本田俊光(管理本部技術部 技術専門職員)

補佐:大野芳久(管理本部技術部 技術専門職員)

補佐:冨重秀樹(管理本部技術部 技術専門職員)

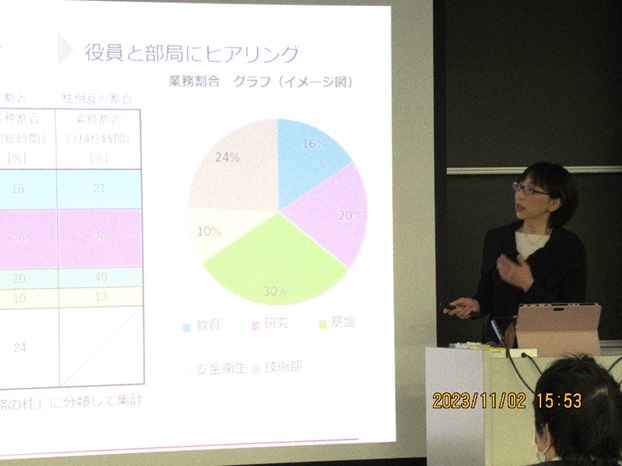

大阪大学大学院 理学研究科技術部の研修で、講演してきました。

理学研究科技術部より、学内研修の一環として招待いただき、九工大管理本部技術部における組織の状況をお話ししてきました。

本部制への移行した技術部の現状と数値化への取り組みに焦点を当て、約45分間講演し、その後、「技術職員の理想の未来像」について、意見交換を行いました。寄せられた多くの質問と活発な討論から、皆さんの深い関心がうかがえました。

理学研究科技術部の皆さん、ありがとうございました。

講師:修行美恵(管理本部技術部 部長)

日時:2023年11月2日(木)15:30~17:00

場所:大阪大学 豊中キャンパス

招待講演題目:「本部制 技術部組織の舞台裏」~運営の推し活は数値化~

パネルディスカッション:「技術職員の理想の未来像」

2023/10/21 ISGフェスタ2023に出展しました

2023年10月21日、九州工業大学飯塚キャンパスにて「ISGフェスタ2023」が開催され、

技術部から、6つのブースを出展しました。各ブースのテーマと内容、当日の様子と感想の

一部は下記の通りです。ご参加の皆さま、関係の皆さま、ありがとうございました。

尚、今回の製作材料の一部は、仁川純一名誉教授からの寄附金を使わせて頂いております。

心より御礼申し上げます。

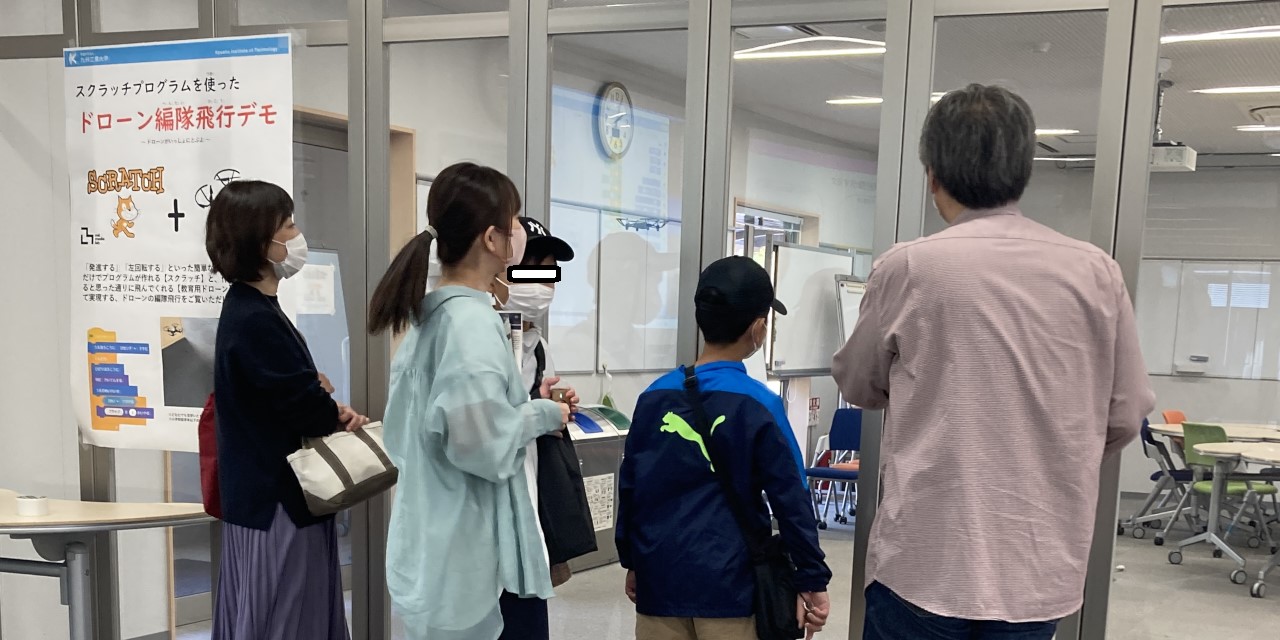

(1)「スクラッチプログラムを使ったドローン編隊飛行デモ」

内容:スクラッチと教育用ドローンの二つを使って実現するドローンの編隊飛行を使った実体験ブース。

参加者:約70名

当日の様子と感想:ドローンの編隊飛行はインパクトがあったようで、子供より付き添いの

大人の方が喜んでいたのが印象的でした。

(2) 「指先を流れる血液の脈波をみてみよう」

内容:ブレッドボード上に脈波計測用の回路を作成しArduinoで制御して指先の脈波をPC

画面上で可視化させて観察する。他にLED光らせたり光センサーで遊んだりします。

参加者:約30名

当日の様子と感想:3種類の体験テーマを準備し、学年(年齢)に沿ったテーマを体験して

もらう構成にしました。高校生にはフルセットでテーマを体験してもらい、丁度学校でコン

ピュータ言語習ったばかりで、大変興味深く理解も進んでいたようです。

(3)「LEDで学ぶ光の不思議」

内容:光の三原色の学習とmicro:bitを利用したプログラムによる光の制御体験

参加者:約50名

当日の様子と感想:参加者は赤色光・青色光・緑色光と合成光の観察をしたあと、LEDデ

ィスプレイを使って、マイコン・プログラミングによる鬼ごっこゲームで遊びました。プロ

グラムで値を修正して光の色が変化する様子には、子どもも大人も楽しみながら学んで頂

けたと思います。

(4)「小さな二足歩行ロボットを作ってみよう!」

内容:小型モーターを使った小さな二足歩行ロボットの工作体験。二足歩行ロボット開発の

歴史や2本の足の動く仕組み「クランク機構」について学びます。

参加者:15名

当日の様子と感想:参加者からは、「二足歩行ロボットの歴史と一緒に自分だけの物ができ

ていい経験になった。」「自分で作ったロボットが動いて楽しかった。」「いっぱい興味を持っ

たし、ロボットをもう1回作りたいと思いました。」などの感想がありました。

(5)「明るさセンサー付きランタンをつくろう」

内容:ブレッドボード上に、暗くなったらセンサーでLEDが点灯する回路を作成し、オリ

ジナルランタンを作る工作体験。

参加者:14名

当日の様子と感想:参加者からは、「暗くなると自動で光るのは、おもしろいなと思いまし

た」「新しい回路を知れた。ランタンを作って、LEDにより興味をもった」「楽しかったの

で、なくさないようにする。家でも使いたい。」などの感想がありました。

(6)「でんでん太鼓づくりと音の科楽」

内容:ファイバークラフト紙を鼓材とするでんでん太鼓を製作する工作体験。音に関する面

白い実験を通じて、音の原理や性質を楽しく学びます。

参加者:13名

当日の様子と感想:参加者からは、「でんでん太鼓を作って音により興味をもちました」「音

と波動の不思議、そして面白さと興味をもちました」「音のしくみの勉強ができてうれしか

った」「子ども達にこの様な体験をさせて頂いて大変感謝いたします。早い時期の体験はと

ても貴重で成長してからも、きっと何か結びつくのだと思います。」などの感想がありました。

Maker Faire Tokyoへ視察に行きました

開催日:10月14日(土),15日(日)

東京ビックサイトにて2日間開催されました.Maker Faireはユニークな発想のもと,最新技術やマイコンなど身近なツールを用いて楽しく「ものつくり」を体験してもらう展示となっています.今回の目的は本学の地域貢献事業への活用・アイデアを探ること,メーカ(製作者)との意見交換,お客さんの「ものつくり」に対する視点・体験を調査することにありました.多くの展示で実際に体験・触ることが出来ていました.また展示物にM5Stackを使い,動きに合わせて音や光の発生,ネットワーク通信を行うなど広く活用されていたことから本学も活用してはと思いました.他にも見聞きして,多くのアイデアを得た有意義な時間となりました.

参加者:冨重秀樹(管理本部技術部 技術専門職員)

安全管理者・衛生管理者研修&分析セミナーの合同開催

実施日:9月4日(月)

13:00-14:30 安全管理者・衛生管理者研修 講師:青木隆昌

14:40-16:10 分析セミナー「クロマトグラフィー」 講師:楠本朋一郎

16:20-17:20 分析セミナー実習「GCカラム測定、カラム交換実習」 講師:青木隆昌

昨年のMSセミナーに引き続き、「クロマトグラフィー」をテーマに

分析セミナーを開催しました。今年は安全衛生・環境課の青木先生と

共催で開催し、前半は化学物質のリスクアセスメントについて、中盤は

様々なクロマトグラフィーの原理やアプリケーション例に関する講義

がありました。後半は安全衛生・環境課のGC装置について実機を

使った分析デモやカラムの交換方法について学びました。

分析セミナーには対面で13名の参加者があり、参加者は分析技術の幅

を広げるとともに、学内の分析技術者間の繋がりも深めることができ

ました。

サイエンスモールin飯塚2023に出展しました

2023年8月19日、イイヅカコミュニティセンターにて「サイエンスモールin飯塚2023」が開催され、九工大は「科学広場2023」で『水上の忍者アメンボ工作』と『空気圧で飛ぶグライダーヒコーキを飛ばそう』の2つのブースを出展しました。

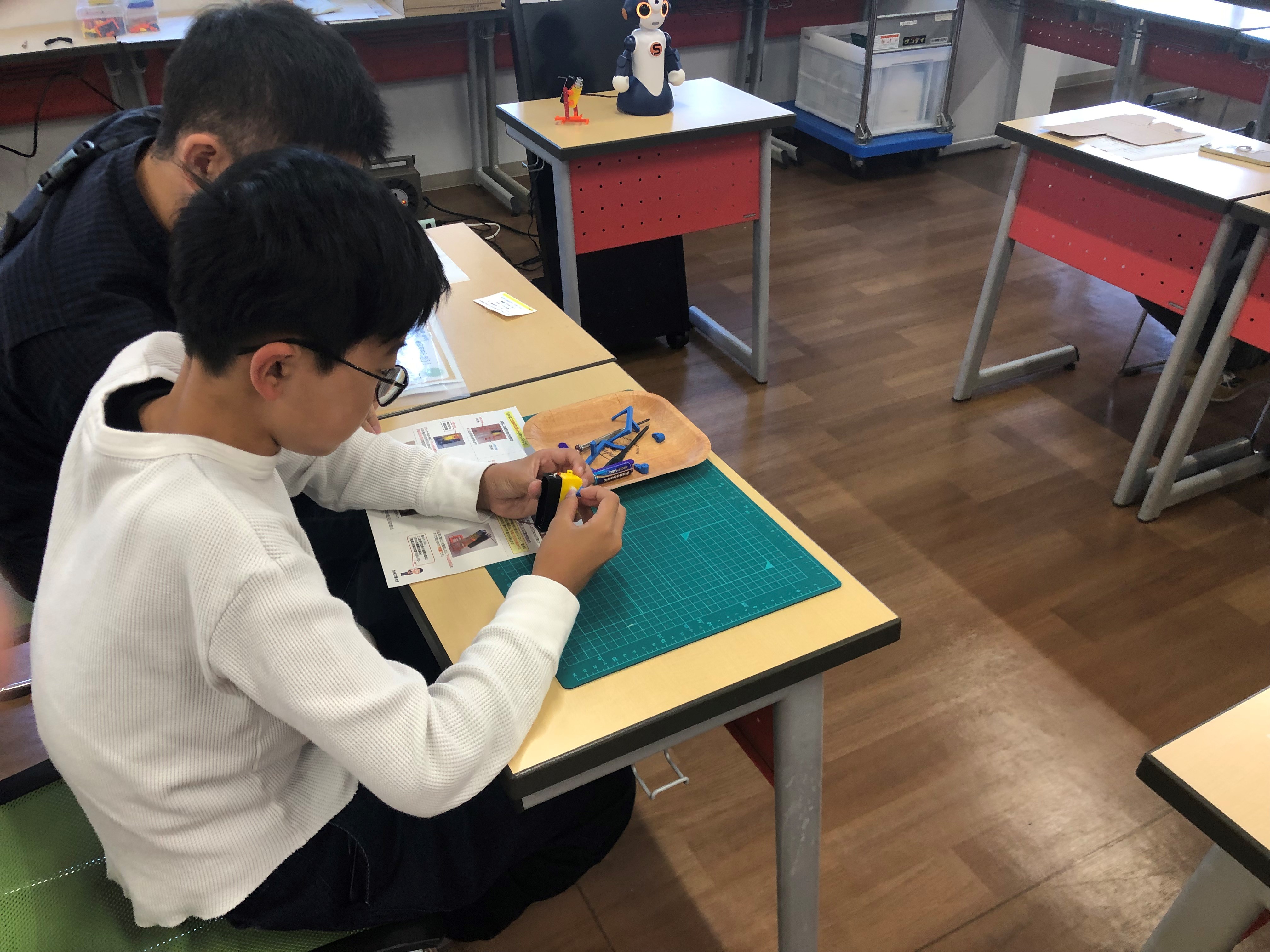

『水上の忍者アメンボ工作』では、4個のクリップの先端をグルーガンで結合する作業を行いましたが、ご参加の皆さまがうまく先端を合わせられない事象もありましたが、

なるべくご参加の皆さまが作成した模型の形状をなるべく崩さすに最低限の調整を行なって結合するようにしましたので苦労はありましたが、オリジナリティあふれる形状でも

上手く水の上に浮かべることができましたので、ご参加の皆さまには喜んでいただけたかと思います。

『空気圧で飛ぶグライダーヒコーキを飛ばそう』では、厚紙とストロー作成するグライダーヒコーキを作って飛ばしました。安定してまっすぐ飛ばすためには、重心位置・バランスの考えながら作成する必要があります。

参加者たちは講師の説明を聞きながら工作を行い、完成後は楽しそうに遊んでいました。

ご参加の皆さま、関係の皆さま、ありがとうございました。

参加者: 130名(未就学児、小学生、保護者)

講 師: 荒川 等(管理本部技術部 部長補佐)

補 佐: 石川 正士(同 技術専門職員)

補 佐: 新山 誠二(同 技術専門職員)

補 佐: 高大接続センター STEAM教育推進室・事務員1名

『未来子どもチャレンジTAKE OFF DAY』にて体験活動を行いました

2023年8月16日、福岡県青少年育成県民会議より依頼を受け、福岡国際センターにて開催された『未来子どもチャレンジTAKE OFF DAY』で「三色ペンライトで学ぶLED活用講座」を行いました。

参加者は赤色光・青色光・緑色光と合成光の観察をしたあと、LEDディスプレイを使って、マイコン・プログラミングによる的追いゲームで遊びました。

三色ペンライトは荒川氏の手作りで、光が作り出す色を観察して光の三原色を学べるため、子どもにも大人にも楽しんでもらえました。

的追いゲームに使用したマイコンのプログラムは、時間の関係上、紹介に留まりましたが、プログラミングに興味を持ってもらえる機会となりました。

参加者: 未就学児、小学生155名

講 師: 荒川 等(管理本部技術部 部長補佐)

補 佐: 冨重 真理(同 係長)

補 佐: 冨重 秀樹(同 技術専門職員)

補 佐: 本田 俊光(同 技術専門職員)

青木 俊介(大学院情報工学研究院生命化学情報工学研究系 教授、高大接続センター STEAM教育推進室 副室長)

高大接続センター STEAM教育推進室・事務員2名

学生TA 5名

稲築地区公民館いなつきときめき学習にて『ロケット型ヘリコプターを作って飛ばそう!』を開催しました

2023年7月28日、8月3日の2日間、嘉麻市稲築地区公民館より依頼を受け、「ロケット型ヘリコプターを作って飛ばそう!」を開催しました。

参加者は、初めに講師や講師役のロボットからヘリコプターの機体が上昇する仕組みの説明を受けた後、手作りのロケット型ヘリコプターの工作に取り組みました。機体完成後は、参加者が自分で作ったヘリコプターを飛ばして、誰が一番高く飛ばせるか競い合いました。

参加者からは「ロケット型ヘリコプターがとても高く飛び、驚きました」「うまく飛んで楽しかったです」「妹にも作ってあげたい」などの感想がありました。

ご参加の皆さま、関係の皆さま、ありがとうございました。

参加者: 小学生32名(7月28日)、小学生22名(8月3日)

講 師: 石川 正士(管理本部技術部 技術専門職員)

補 佐: 堀之内 新吾(同 技術専門職員、28日)

補 佐: 村上 清人(同 技術専門員、3日)

青木 俊介(大学院情報工学研究院生命化学情報工学研究系 教授、高大接続センター STEAM教育推進室 副室長)

高大接続センター STEAM教育推進室・事務員1名・学生TA 4名

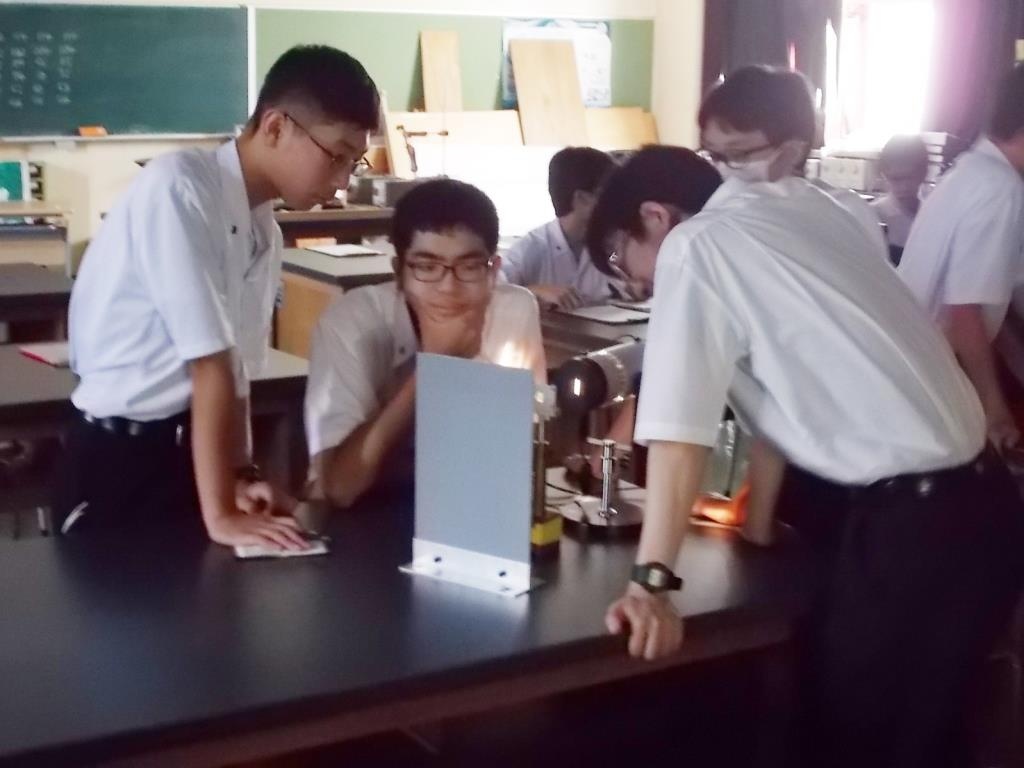

福岡県立嘉穂高等学校・附属中学校で出前実演実験を実施しました

2023年7月24日、福岡県立嘉穂高等学校・附属中学校で出前実演実験を実施しました。

サイエンス部の高校生の皆さんと一緒に透過型と反射型回折格子を用いた分光の実験を行いました。回折格子とは、光が透過するプラスチックやガラス面に光を遮断する格子がある光学器具です。これに平行白色光線を入射すると虹色のように青色から赤色に分かれた光が観測できます。

実験を始める前の講義では、電磁波がどういう波かを説明し、光が電磁波であることを説明しました。その後、サイエンス部の皆さんは、機器を用いて実験を行い、なぜこのような光を観測できるかについて、グループ毎に発表しました。討論は楽しく進み、有意義な実演でした。

講 師: 桐野 信正(管理本部技術部技術四課)

補 佐: 松島 雅寛(同 技術専門職員)

夢サイトかほにて『手作り箱カメラで夏の思い出を撮ろう!』を開催しました

2023年6月18日、嘉麻市立図書館様より依頼を受け、嘉麻市嘉穂生涯学習センター夢サイトかほにて「手作り箱カメラで夏の思い出を撮ろう!」を開催しました。

講師からレンズの役割や光の性質などの光学の基礎の講義を受けた後、箱カメラ作りに取り組みました。完成後は窓から見える外の景色を撮影してアイロンで現像を行いました。

参加者からは「楽しかった」「写真が撮れてうれしかった」「父の日だからお父さんに写真をプレゼントする」などの感想がありました。

参加された皆さま、関係の皆さま、ありがとうございました。

参加者: 小学生 26名とその保護者

講 師: 荒川 等(管理本部技術部 部長補佐)

補 佐: 冨重 秀樹(同 技術専門職員)

青木 俊介(大学院情報工学研究院生命化学情報工学研究系 教授、高大接続センター STEAM教育推進室 副室長)

高大接続センター STEAM教育推進室・事務補佐員

学生TA 5名

飯塚市教育委員会のプログラム研修会の講師を務めました

令和5年6月9日、飯塚市教育委員会「令和5年度第2回プログラム研修会」が開催され、技術三課 荒川、本田が講師を務めました。

受講者は、中学校の技術の教諭と小学校の教諭を合わせて11名で、多くがプログラミング経験者でした。

飯塚市は、小中学校にプログラミング的思考を育むための教育モデルカリキュラムを導入して、プログラミング教育に力を入れています。

その中には、センサー用いてデータを収集するという内容が含まれています。

本研修では、micro:bit と Webブラウザを使い、センサーの情報を収集して、Webページ表示する IoT プログラミングの研修を行いました。

2023年春季フルードパワーシステム講演会併設セミナーで講演を行いました

2023年春季フルードパワーシステム講演会併設セミナー「フルードパワーとハイブリッド」に管理本部技術部四課の肥後寛氏が招待され、「ボンドグラフ法を用いた電空ハイブリッドアクチュエータのシステムモデル表現」というテーマで講演を行いました。

産業機器において動力源のハイブリッド化は各動力源の欠点を補う手法として注目されてます。近年では電気と空気圧を融合した電空ハイブリッドアクチュエータが開発されています。

この講演では電空ハイブリッドアクチュエータのシステムモデル作成方法とその応用について詳しく解説しました。この研究により、システムに使用されるサーボモータの最適容量を設計段階で把握することが可能になりました。

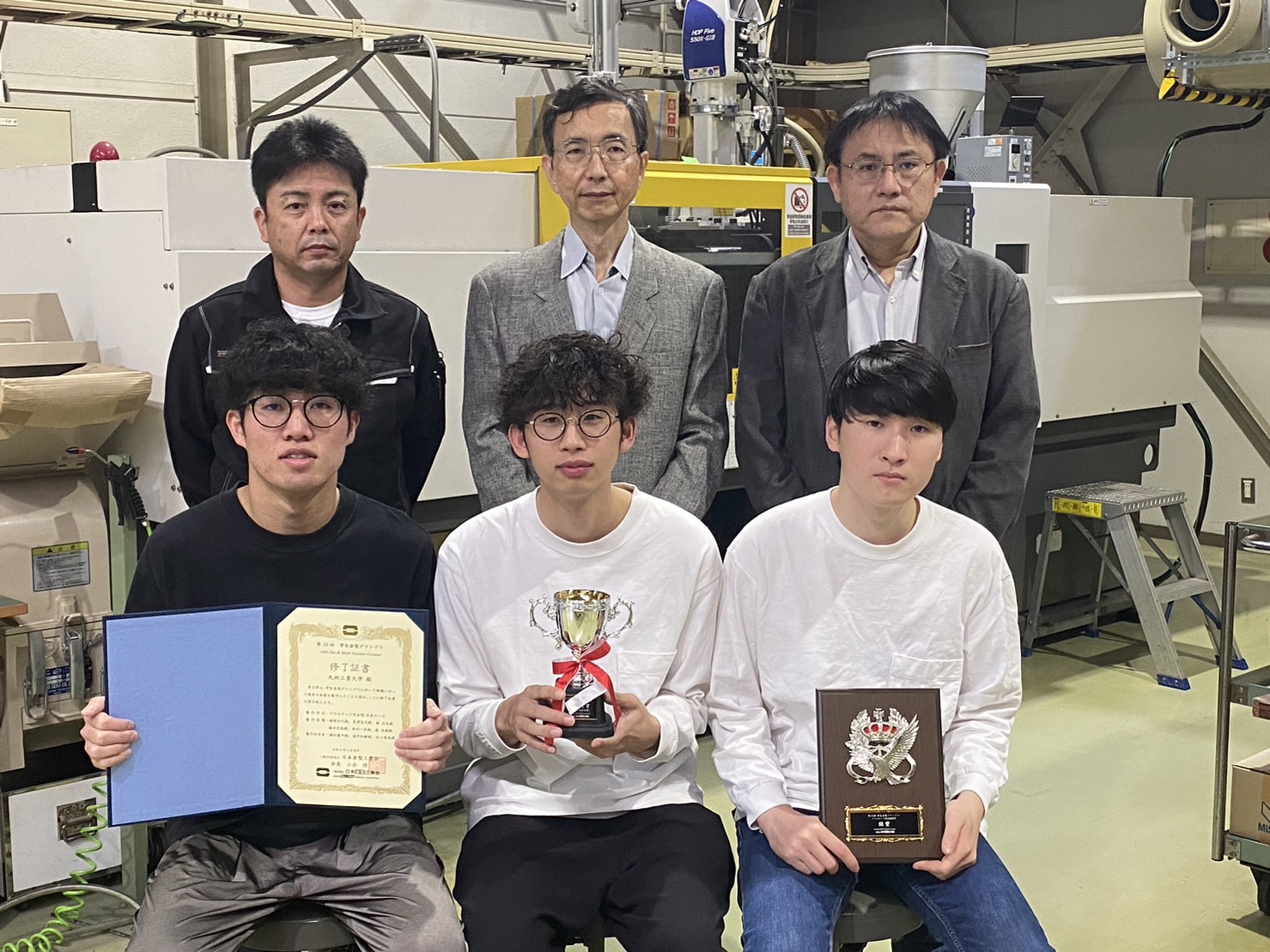

出展金型の製作、成形の技術指導を行いました

第15回学生金型グランプリに出展するプラスチック用金型の

設計、製作および成形について技術指導を行いました。

学生金型グランプリは、参加学生の金型の認知度や

金型製作技術の向上を目的として開催されています。

初めて金型設計、製作に取り組む学生達でしたが、無事に完成し、出展することが出来ました。

今回,プラスチック用金型部門銀賞と審査員賞(GOOD成形品賞)を受賞しました。

技術指導:椿 技術専門職員(写真左上)

令和4年度 活動報告はコチラ

令和3年度 活動報告はコチラ

令和2年度 活動報告はコチラ

令和元年度 活動報告はコチラ

平成30年度以前はコチラ