令和4年度

技術四課技術職員の解説がフルードパワーシステム学会誌3月号:特集「フルードパワーとハイブリッド」に掲載されました

タイトル:「ボンドグラフ法を用いた電空ハイブリッドアクチュエータのシステムモデル表現」

http://www.jfps.jp/03_03.html

安全管理者・衛生管理者全学研修に参加しました

キャンパスライフ支援本部が主催する2022年度 安全管理者・衛生管理者全学研修が、3月7日、10日に開催され、3キャンパスの管理者が参加しました。

巡視後には情報交換、発表が行われ、参考になる改善提案が示されました。 2023年度には、学生安全衛生教育(安全衛生コーディネーター制度)が全学に展開されます。 今後も安心・安全なキャンパス環境の実現のため、協力して活動を進めます。

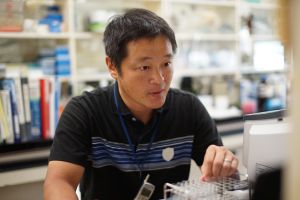

技術四課技術職員の共著の欧文論文が、雑誌”frontiers”に掲載されました

Front. Chem., 04 January 2023 Volume 10 - 2022 | https://doi.org/10.3389/fchem.2022.1085463

論文タイトル:The cryoEM structure of cytochrome bd from C. glutamicum provides novel insights into structural properties of actinobacterial terminal oxidases

著者:Tamara N., Yoshiki Kabashima, Tomoichirou Kusumoto, Di Wu, Sonja Welsch, Junshi Sakamoto, Hartmut Michel and Schara Safarian

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2022.1085463/full

視覚の不思議を体験する教材を作成しました

2022年12月に飯塚市二瀬交流センター、2023年1月に飯塚市立図書館・飯塚館で、教材を展示させていただきました。

スキャニメーション、ツェルナー錯視、ネッカーキューブなどで、視覚がだまされる体験ができます。

展示と持ち帰って錯視体験ができるように体験キットも用意しました。この教材は飯塚市大学支援補助を受け、技術四課職員が取り組みました。

ダウンロードしてA4用紙(スリットはOHPフィルムなど)に印刷してお試しいただけます。

- スキャニメーション

立方体、 スリット

スリットを横に動かすと、スリットの後ろの画像が動いているように見えます。錯覚(さっかく)を利用した遊びです。 - ネッカーキューブ

ネッカーキューブ(組み立ててお試しください)

50cmほど離れたところから、片方の目で見ると、遠近の錯覚で底面より奥にある面が手前にあるように見えます。

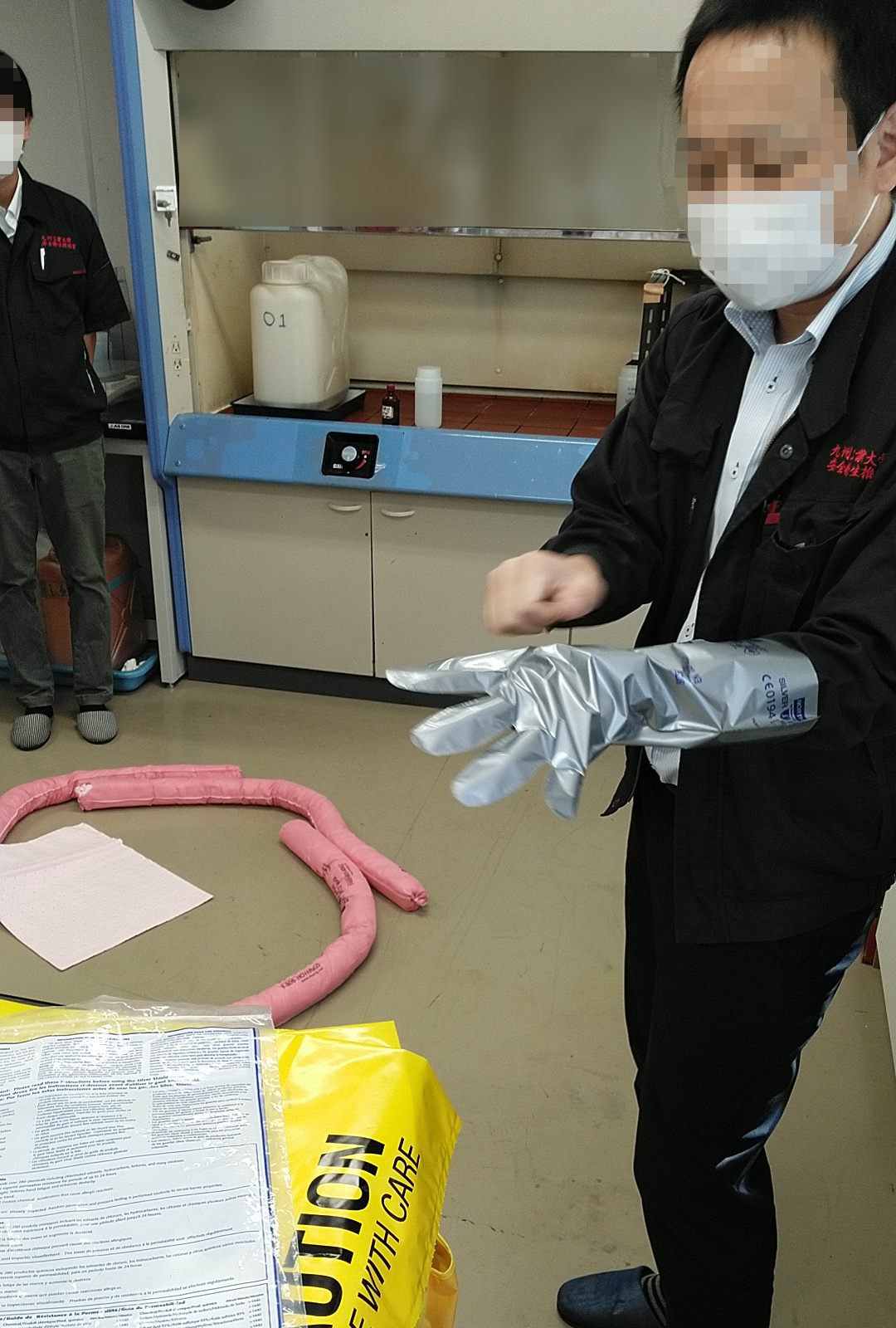

局所排気装置の定期自主点検を行いました

5月25・26日(水・木)、そして機材の都合で12月5日(月)に局所排気装置の定期自主点検を行いました。

局所排気装置は有害な物質と作業者との接触を減らすための装置です。点検では局所排気装置が正常に動作し、安全に実験が行えることを確認します。

この点検は労働安全衛生法等で義務付けられています。

現在、研究棟東棟の改修が行われていますが、それに伴って局所排気装置の廃止と新設が行われており、本年度は21台の点検と簡易的な補修を行いました。

点検を行いながら老朽化してきた既存の装置の維持に課題を感じています。

また、9月22日(木)には戸畑・若松地区との業務別研修が開催され、様々な情報交換を行いました。

これらの研修等で技量を高め、今後とも安全に実験が行えるように、

点検・整備を進めてまいります。

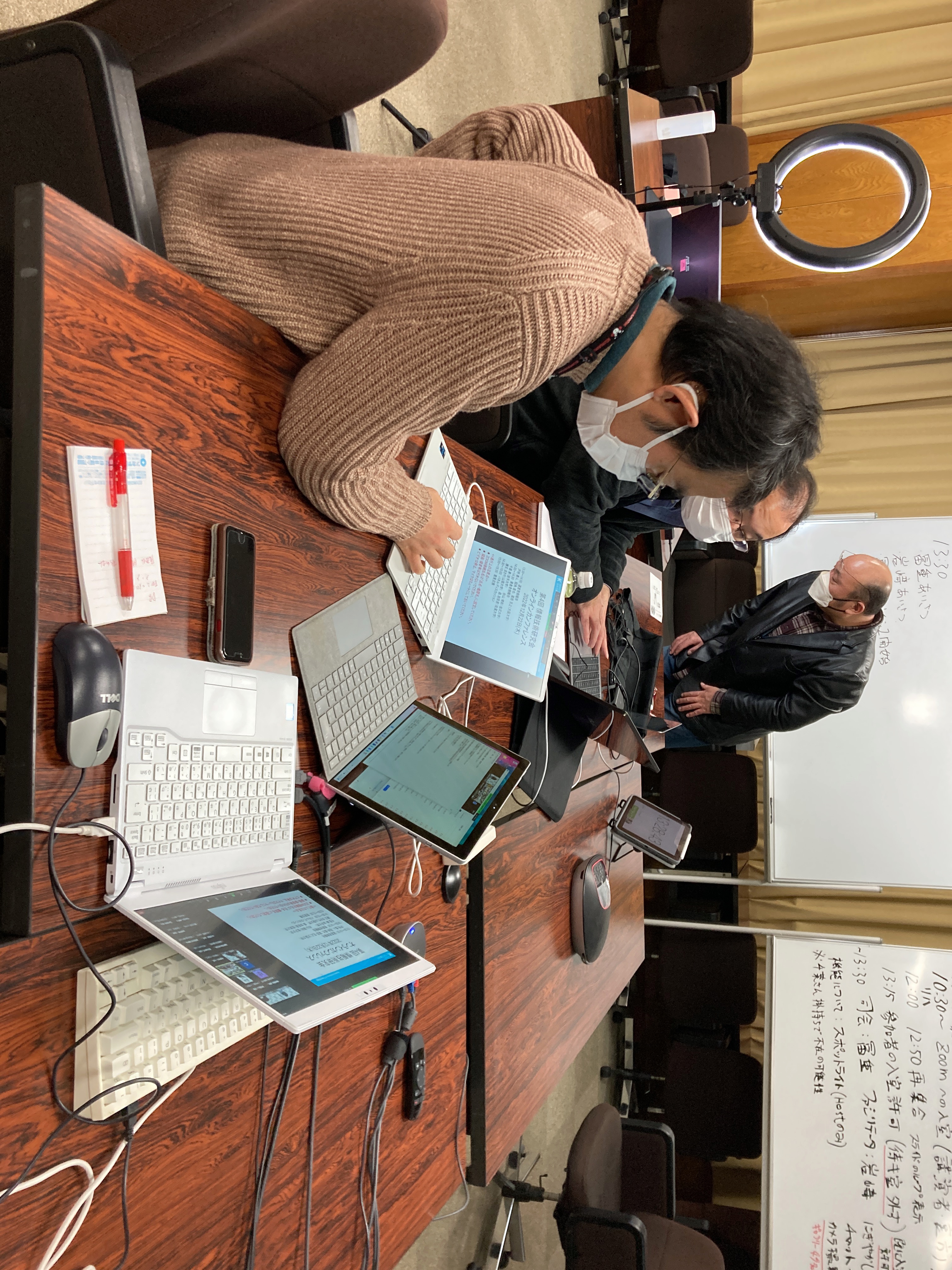

第4回情報技術研究会オンラインカンファレンスを開催しました

2022年12月22日、第4回情報技術研究会オンラインカンファレンスを開催しました。

テーマを「オンライン研究会へのアプローチ -運営者からの見せ方と発表者からの見え方-」として、

2022年9月に「2022年機器・分析技術研究会」を開催された大阪大学より運営者側と発表者側(現地とオンライン)のパネルディスカッション形式で意見を交しました。

実際に研究会の場に居た方の具体的な意見を聞けたことは、今後の研究会の現地、オンライン開催を考えていく上で活用できると考えています。

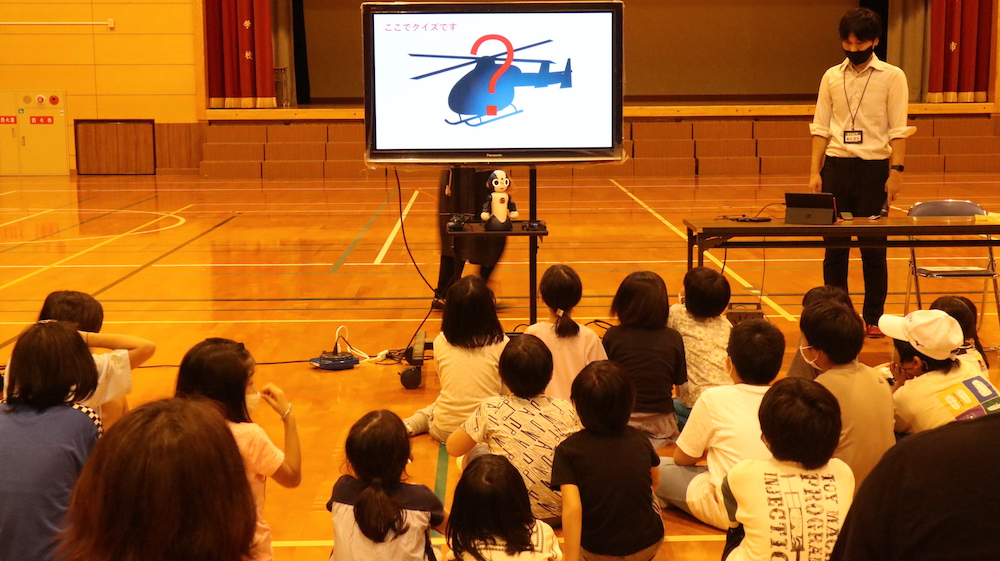

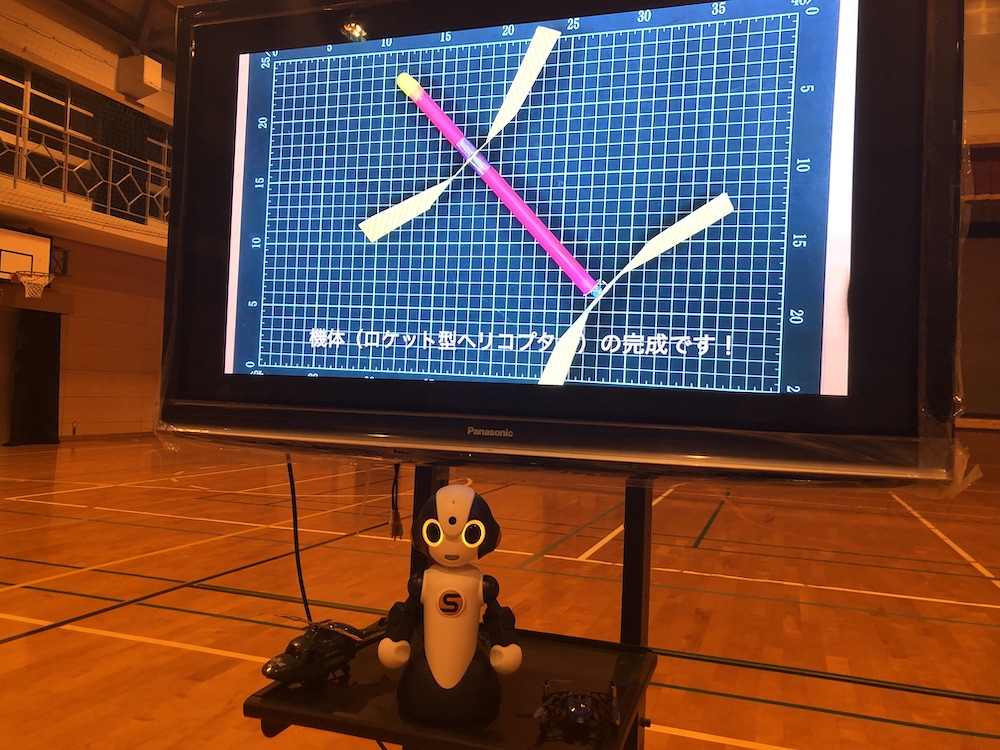

星ヶ丘小学校の親子科学教室で「ロケット型ヘリコプターを作って飛ばそう!」を開催しました。

2022年9月30日、家庭教育学級『きらきら』様より依頼を受け、北九州市立星ヶ丘小学校にて親子科学教室「ロケット型ヘリコプターを作って飛ばそう!」を開催しました。

参加者は、はじめに講師や講師役のロボットから、ヘリコプターの機体が上昇する仕組みの説明を受けた後、親子で一緒に手作りのロケット型ヘリコプターの工作に取り組みました。機体完成後は、参加者が自分で作ったヘリコプターを飛ばして、誰が一番高く飛ばせるか、競い合いました。

参加者からは「ロケット型ヘリコプターがとても高く飛び、驚きました」「うまく飛んで楽しかったです」「また今回のようなイベントに参加したいです」などの感想がありました。

参加者:小学生31名とその保護者

講師:石川 正士(管理本部 技術部・技術専門職員)

補佐:堀之内新吾(同)

青木 俊介(情報工学研究院生命化学情報工学研究系・教授、高大接続センター STEAM教育推進室・副室長)

学生TA4名

業務別研修に参加しました

2022年9月にキャンパスライフ支援本部が主催する業務別研修2022が開催されました.

飯塚地区の技術職員10名が参加し,安全衛生環境の維持に必要な業務の理解を深め,実践的なスキルの習得に努めました.

また,参加者による情報交換も活発に行われ,有益な情報を各事業場に持ち帰ることができました.

業務別研修:

HP(ホームページブラッシュアップ),排水分析,廃液廃棄物,作業環境測定,耐震対策,局排定期点検

サーバ室の移設作業を行いました

飯塚地区では改修工事に伴い、部屋の引越し作業が進んでいます。

情報基盤室と学習教育センターが利用していたサーバ室も別の目的で利用されることになり、

サーバ・ラックの移設や廃棄作業を行いました。

期限までに部屋を明け渡すために、関連部署に確認を取りながら作業を進めました。

10月からは学部共通アプリケーションシステムの導入(2023年度)に向けて本格的に活動を開始します。

情報基盤室 室員:

石川、岩崎、大野、加来、冨重(真)、二尾、堀之内、松元(技術三課 情報一係)

技術部統合について報告しました

令和4年度 第1回 九州地区大学法人技術長等協議会が開催され、九州地区の7大学の技術長らが集まり、今回のテーマについて報告、情報共有を行いました。

技術部は、この4月に組織が一元化されたことから、他大学から近況の報告要望が多く寄せられたため『技術部 本部制一元化経過報告』 と題して、プレゼンテーションを行いました。

学内だけでは、相談する場が限られることから解決が難しいこともありますが、現状と課題には他大学にも共通性があることから、共感とアドバイスが活発に飛び交うこの協議会は

大変貴重です。次回、年度末の開催を約束し、終了しました。

日時: 2022年 9月8日(木)13時~17時 オンライン

参加: 部長 修行美恵

テーマ: 採用の現状と課題

技術部の組織運営(近況報告)について

九州工業大学質量分析セミナーが開催されました

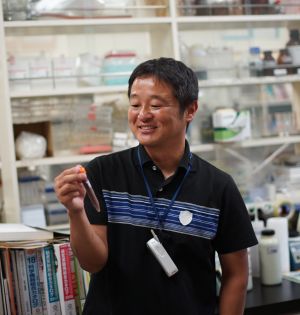

2022年9月6日(火)午後、9月9日(金)の午後に技術部主催で質量分析セミナーを開催しました。参加者は技術職員を中心に11名で、9月6日はzoomにて質量分析の原理や基礎、及びアプリケーション例の紹介(講師:川村、楠本)の講演があり、9月9日(金)は飯塚キャンパスにて対面の今年導入されたTOF-MS装置を用いた実習(講師:楠本、補助:稲田)を行いました。

参加者は質量分析の原理を理解するとともに、TOF-MS装置の活用例を学びました。この企画は技術部の組織改編に伴い、大学内の分析技術や情報の共有化を推進するために行われたものであり、参加者は今後一層の協力や情報共有の意識を確認することが出来ました。

九工大わくわく科学教室が開催されました

去る2022年8月7日、技術職員荒川氏主導のもと第27回九工大わくわく科学教室「手作り箱カメラで夏の思い出を撮ろう!」を開催されました。抽選にて選ばれた筑豊地区はじめ福岡県内外から小学生15名が参加しました。

荒川氏からレンズの役割や光の性質などの光学の基礎の説明を受けた後、参加者は机ごとに分かれ、本学TAに教えてもらいながらカメラ作りに取り組みました。また、完成後は各自の作ったカメラで、大学から見える外の景色を撮影してアイロンで現像を行いました。

『写真が撮れてうれしかった』『自由研究にしたい』などの感想をいただきました。

参加者: 小学生 15名

講 師: 荒川 等(技術部・技術専門員)

補 佐: 末永 竜祐(技術部・技術職員) , 稲田 顕子(技術部・技術職員)

青木 俊介(情報工学研究院生命化学情報工学研究系教授、高大接続センター STEAM教育推進室・副室長)

高大接続センター STEAM教育推進室・事務補佐員 学生TA5名

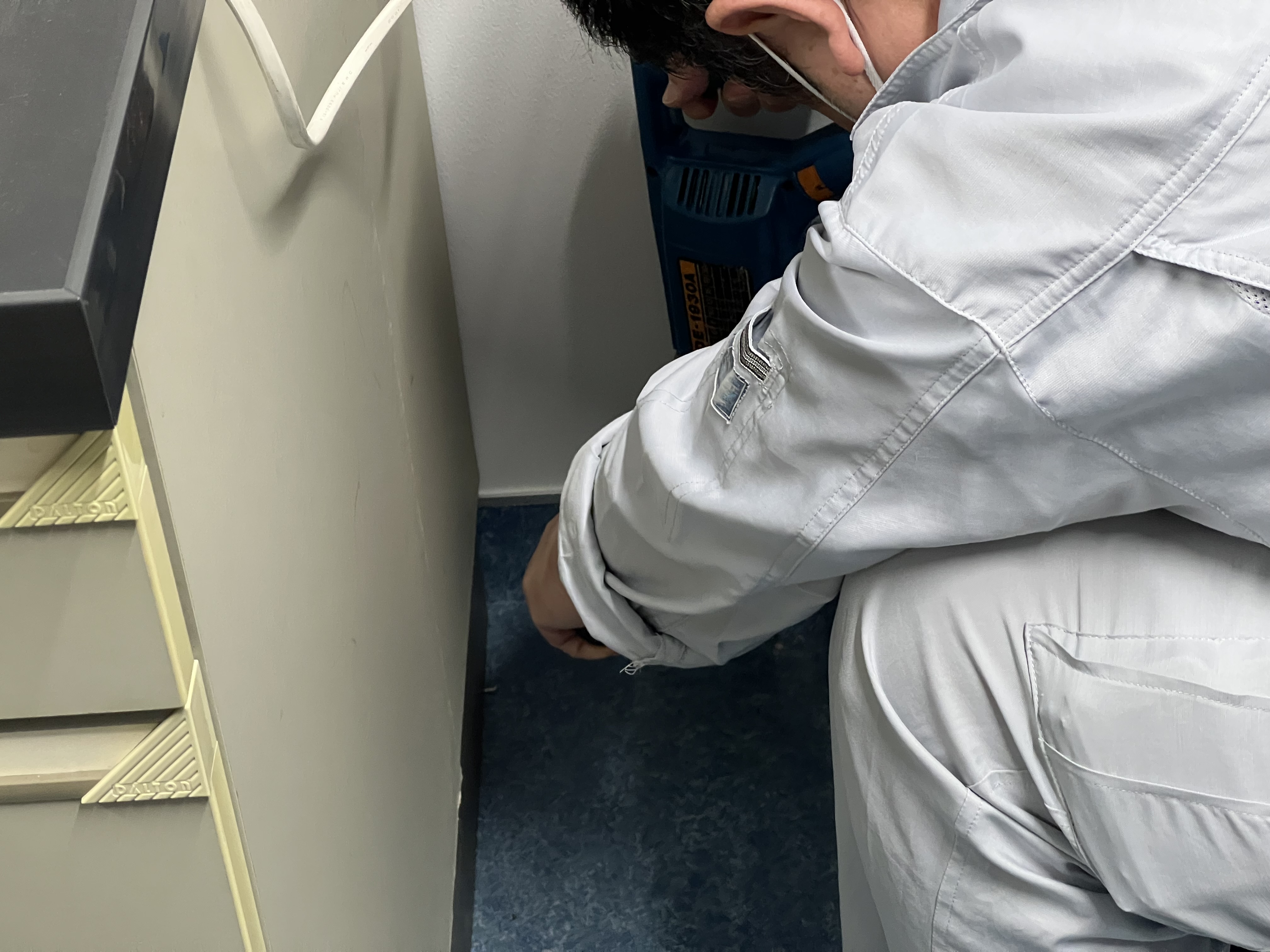

耐震対策チームでボンベスタンドの固定を行いました

前田衣織研究室の依頼でE713室のボンベ固定を行いました。

事前に下見をしてましたので、作業は滞りなく終了致しました。

今後、新しい居室に移動された方からの依頼が増えると予想されます。

「親子で遊ぼう!夏休み子どもサイエンス2022」に講師として参加しました。

このイベントは大阪大学部局横断型女性技術職員ネットワーク主催で令和4年8月10日に開催され、全国から15の大学・高専の女性技術職員が参加しています。

九州工業大学からは技術四課の稲田、月原がオンラインで講師を務めました。

今回の実験テーマは「色をわけてみよう~ ペーパークロマトグラフィーのしくみ ~」。

実験ではろ紙がきれいに染まっていく様子を、画面の向こうから子どもたちが実況してくれました。

子どもたちが楽しんでくれるように直前まで段取りを確認し、構想を練りました。

当日は子どもたちのとびきりの笑顔に出会え、たくさん元気をもらいました。

また、大学広報課の協力も得て、関西圏の皆さんにも九州工業大学の魅力を紹介することができました。

キャンパスを超えた人材交流を実施しました

管理本部技術部の取り組みとしてキャンパスを超えた「人材交流」を試行しました。

これは、勤務地に関わらず、業務がある場所に人が動く」ことにより適材適所、効率的な人材活用を目指す試みです。

今回は、若松キャンパスから飯塚キャンパスへ学生実験の授業を支援しました。

今まで授業担当の経験がない構成員でしたが、OJT研修の要素を含む貴重な経験になり、学生の授業アンケート評価も上々のWin-Winの取り組みとなりました。

嘉穂高等学校・附属中学校で出前実演をしました

令和4年6月8日、10日、本学 高大接続・教育連携機構 STEM教育推進部門のご依頼を受け 福岡県立嘉穂高等学校・附属中学校に出前実演に伺いました。

サイエンス部の高校生、中学生の皆さんに、自転車は車輪が回転するとなぜ倒れないのか、回転体に働く力を体感していただきました。

車輪中心の軸を持ち、回転した状態で傾けたときに元に戻そうとする力を感じます。

この力は軸を持った人だけが感じる力ですが、回転台の上に乗ると、台上の人が回転するため、周りで見ている学生さんにも働く力が見えます。

なぜ?皆さんが次々と仕組みを解析してくれました。質問もたくさんいただきました。

今回の実験機材は「令和3年度飯塚市大学支援補助金」の助成を受けて学内で製作しています。

学生さんが意欲的に取り組む姿を見て次回製作の意欲が掻き立てられました。

飯塚市教育委員会のプログラム研修会の講師を務めました

令和4年5月30日、飯塚市教育委員会「令和4年度第2回プログラム研修会」が開催され、技術三課 荒川、本田が講師を務めました。

受講者は、市内の小中学校教諭14名、多くはプログラミングの授業担当者やパソコンクラブの顧問の経験者でした。

本研修では、技術部が開発した「micro:bitを用いた感染症対策プログラミング教材」とPepperを連携させることでIoT技術に関心を持たせるような学習過程の実習を行いました。

飯塚市内の小学校に感染症対策プログラミング教材を寄贈しました

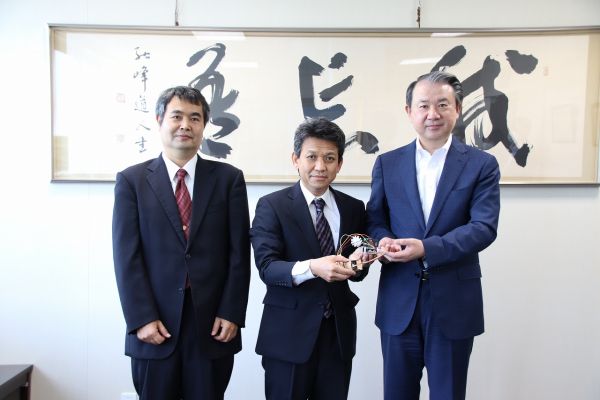

2022年6月7日、飯塚市役所において、管理本部技術部の技術職員が、飯塚市内の全小学校19校に感染症対策プログラミング教材を寄贈するための寄贈式が行われました。(各校1セット)

感染症対策プログラミング教材とは、教育用マイコンボード「micro:bit」に各種センサを接続させる機材で、子供たちのプログラムにより二酸化炭素濃度モニタ、体温計、パルスオキシメータを混合したような機能を実現できます。また、飯塚市小中学校におけるプログラミングの授業で活用されるソフトバンク社「Pepper」と、インターネット上で連携する機能も備えており、子供たちの創作物の広がりに貢献できます。

なお、本教材の開発・生産は、「令和3年度飯塚市大学支援補助金」の助成を受けて、有志のプロジェクトチームにより実施されました。

2022年6月27日、西日本新聞(筑豊版)に掲載されました。

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/946809/

◆IoT-COVIDプロジェクトチーム

| 代表者 | 村山賢次 (管理本部 技術部 技術四課 電子・生化係 技術職員) |

| 発案者 | 荒川 等( 同 技術三課 部長補佐(技術専門員)) |

| 大野芳久 ( 同 技術三課 情報一係 技術専門職員) | |

| 月原由紀 ( 同 技術四課 電子・生化係 係長(技術専門職員)) | |

| 冨重秀樹 ( 同 技術三課 情報二係 技術専門職員) | |

| 冨重真理 ( 同 技術三課 情報一係 技術専門職員) | |

| 本田俊光 ( 同 技術三課 情報一係 技術専門職員) |

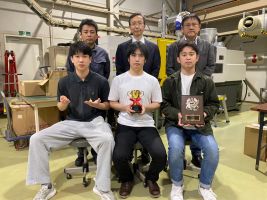

出展金型の製作、成形の技術指導を行いました

第14回学生金型グランプリに出展するプラスチック用金型の設計、製作および課題モデルの成形について技術指導を行いました。 学生金型グランプリは、参加学生の金型の認知度や金型製作技術の向上を目的として開催され、金型の構造や成形品の出来栄えを競います。 初めて金型製作に取り組む学生もいましたが、無事に完成し、出展することが出来ました。

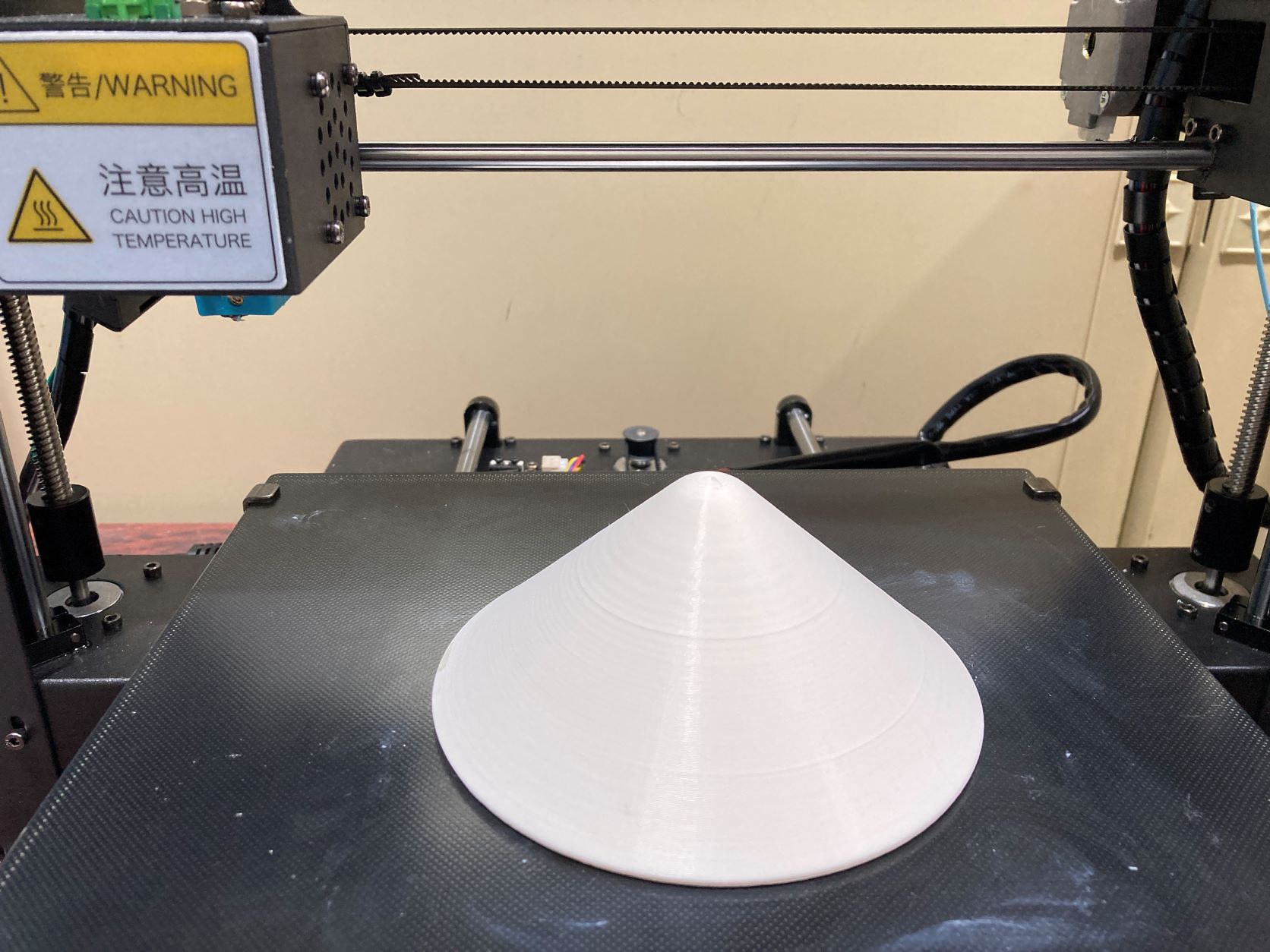

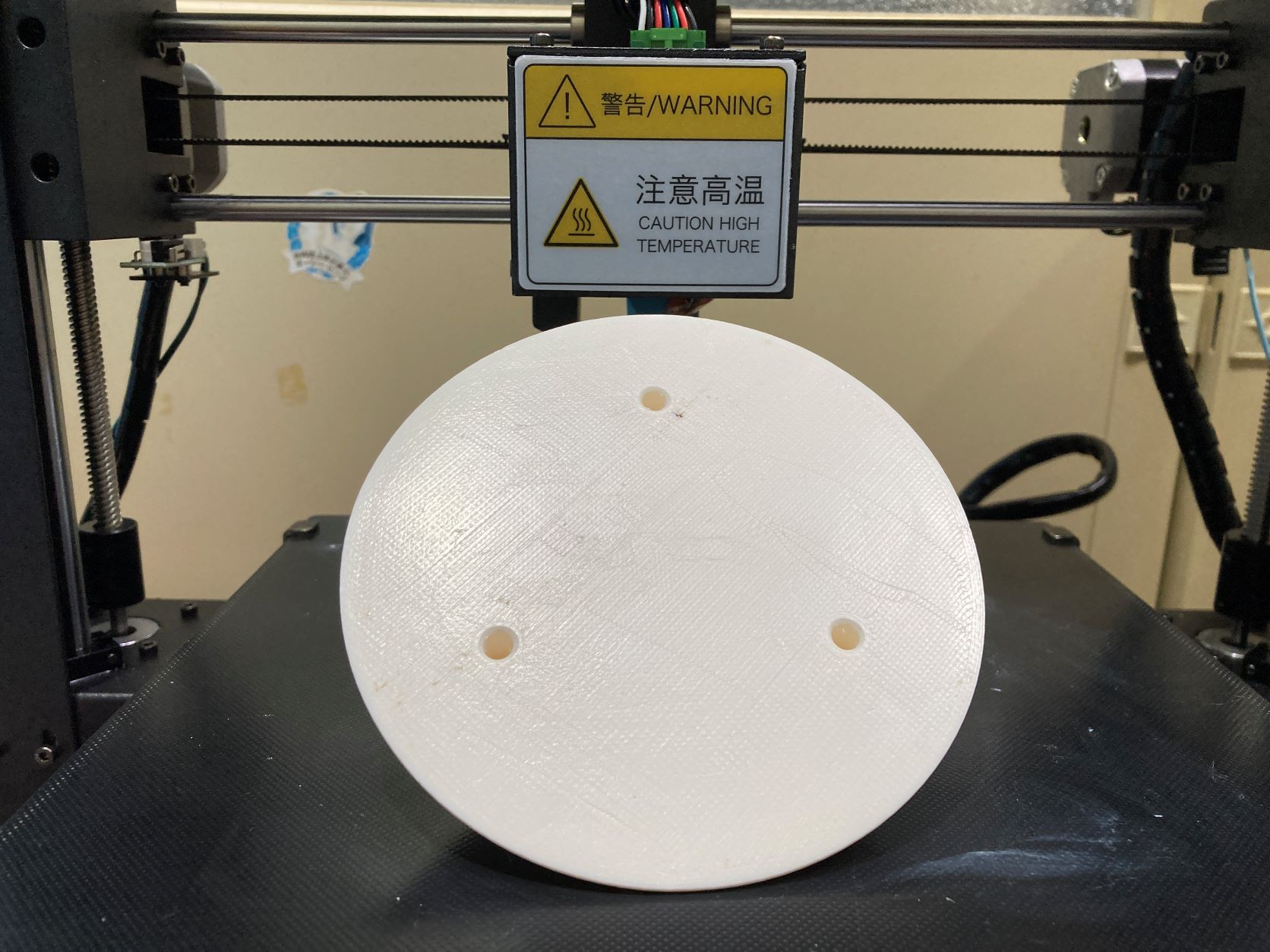

液体窒素容器雨除けモデルを製作しました

飯塚地区技術部3D創作プロジェクトチームでは、物理情報工学科・電子物理工学コース、木内研究室のご依頼でABS樹脂製の液体窒素容器雨除けモデルの造形を行いました。造形時間が12時間と長いので途中でフィラメントが絡まる心配がありましたが、無事に造形されていました。同時にPLAでも造形したのですが、こちらはフィラメントが絡まって途中で止まって失敗してしまいました。再度チャレンジしたいと思います。本モデルは雨天時に液体窒素タンクに雨が入らないように上部に取り付けて使用するとのことでした。

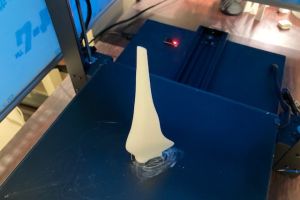

風車用3次元ブレードのモデルを製作しました

飯塚地区技術部3D創作プロジェクトチームでは、知的システム工学研究系渕脇研究室のご依頼でABS樹脂製の風車用3次元ブレードのモデルの造形を行いました。依頼された3次元ブレードはとても複雑な形状を有していますが、3Dプリンタを用いれば容易に製作が可能です。また昨年度、製作した保温箱を利用することによりABS樹脂を安定して造形できるようになりました。本モデルは今後、講義等で利用されるとのことです。

基礎実験室の装置の一部を移設しました

基礎実験室では、実験装置の一部を学部の共用実験室等に譲渡しました。 今回、移設したのは分析天秤一式、クリーンベンチ、卓上型パーソナルユース細胞培養装置、CO2 ボンベ、卓上除振台です。30kgを超える重量物のため、数名で慎重に運搬をしました。改修後の綺麗になった実験室で、有効利用していただけそうです。

技術職員による投稿論文が2件掲載されました

Journal of Bioscience and Bioengineering に楠本朋一郎氏による投稿論文が本学の卒業生の高﨑寛子博士と共同第1著者で掲載されました。 また、共著による論文が掲載されました。 「Electrocatalytic evidence of the diversity of the oxygen reaction in the bacterial /bd/ oxidase from different organisms」Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics Volume 1862, Issue 8

令和3年度 活動報告はコチラ

令和2年度 活動報告はコチラ

令和元年度 活動報告はコチラ

平成30年度以前はコチラ